일시 : 2022년 11월 6일 일요일 상영(18시 00분 ~ 19시 59분) 직후

장소 : 서울아트시네마(경향아트힐)

상영작: 장뤽 고다르 《영화사》(Histoire(s) du cinéma)(1988~1998) 3, 4부

※ 장뤽 고다르의 《영화사Histoire(s) du cinéma》는 “영화의 역사(들)”이라는 이름으로 통용되기도 한다. 즉, 본문에서 나오는 “영화의 역사(들)”의 표현은 모두 하나의 동일한 작품을 가리키는 것이다.

※ 아래 본문은 위에 적힌 일시와 장소에서 진행된 유운성 평론가의 강연을 텍스트로 불완전하게 전사한 것이다.

텍스트 타이핑은 강연자가 한 것이 아니며 강연자의 의도와 무관하다.

그리고 말을 청취하는 것과 텍스트 전사된 말을 읽는 것이 다름을 감안하여 어순을 변경한 부분이 존재한다. 또한 텍스트 작성자가 타이핑 과정에서, 본래 강연자가 선택하여 말한 표현/단어와 다르게 작성한 부분이 존재할 수 있으므로 이러한 점들을 염두에 두고 읽어야 할 것이다.

※ 본문에 삽입되어 나오는 영상들 혹은 이미지들 중에 그 아래 설명에서 숫자를 매기지 않은 것은 작성자 본인의 임의로 추가한 것이고, 나머지는 강연자가 PPT를 통해 보여준 것이다. 그리고 목차에서 확인할 수 있는 ‘들어가며’를 비롯하여 ‘마치며’까지에 달린 각 소제목들은 강연자의 의도와 무관하며, 편의상 내용 및 키워드에 따라 작성자 본인이 나눈 것이다.

또한, 본문에 첨부되어 있는 인터뷰 및 대담 원문 자료는 당시 강연자가 그 일부분이 담긴 자료를 PPT로 보여준 것에 맞춘 것이며, 인용 부분에 대하여 프랑스어 원문과 함께 번역을 제시한 자료는 당시 PPT의 구성에 맞게 작성자 본인이 재구성한 것이다.

※ 마찬가지로, 본 게시물에 삽입된 영상 클립 속 한국어 자막의 번역은 작성자 본인이 옮긴 것이므로, 독자들은 자막에 대해 비판적인 수용, 감상이 필요하다.

목차

들어가며

네, 그러면 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요, 저는 영화 평론가 유운성이라고 합니다. 오늘 긴 영화 4시간 반 좀 넘게 보셨을 텐데1 또 이렇게 남아주셔서 감사합니다. 오늘 저는 — 지금 보신 장뤽 고다르Jean-Luc Godard 감독의 대략 1988년에서 1998년 사이에 한 10년 정도의 기간을 두고 그 전체가 차례대로 완성이 되었던 작품인데요. — 이 《영화의 역사(들)》/《영화사》라는 작품을 가지고 “고다르의 서재“라는 주제로 2시간 정도 얘기를 해보려고 합니다.

영화도 길었는데 2시간 정도는 좀 길지 않나, 라는 생각을 저도 강의 준비하면서 했는데요. 주제가 이제 이렇다 보니까 아주 간략하게 축약은 하기가 힘들어서, 최대한 필수적인 것들이라고 생각하는 것만 골라봤는데 이 정도가 될 수도 있겠더라고요. 그래서 혹시라도 조금 길어질 것 같으면 마침 긴 영화를 보시느라 힘드실 수 있기 때문에 (중간에) 잠깐 쉬었다 하도록 하겠습니다. 가능하면 말을 조금 빨리 하더라도 2시간 안에 할 수 있도록 노력을 해보도록 하겠습니다. 사실 이 “고다르의 서재”라는 주제를 제안해 주신 건 이곳 서울아트시네마의 김성욱 프로그램 디렉터님이신데요. 아마도 제가 예전에 이 “고다르의 서재”라는 제목으로 글을 쓴 적이 있어서 제안을 해 주신 것 같아요. 정확히는 7년 전인, 2015년에 제가 한 1년 동안 한국 예술종합학교 신문의 “<영화의 역사(들)>과 고다르의 서재”라는 제목으로 두 달에 한 번 정도씩 연재를 한 적이 있어요.2 이거는 제가 나중에 『유령과 파수꾼들』이라는 비평집을 내면서 수정/증보하고 정리해서 수록을 한 적이 있습니다. 그래서 오늘 여러분께 말씀드릴 이야기의 몇몇 부분은 그 글을 토대로 한 것이지만, 한편으로는 그 글에서 다루지 못했던 내용들, 그리고 “고다르의 서재”, “고다르의 독서 혹은 책들”이라는 주제와 관련된 것들을 추가해서 조금 말씀드리려고 합니다.

앙드레 지드

일단 화면에 여러분들이 스크린에서 지금 보고 계시는 사진에 대해서 먼저 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요. 지금은 스크린에 보고 계신 이 사진이 이 PPT 첫 페이지인데, 이것은 고다르의 서재가 아니라 앙드레 지드André Paul Guillaume Gide의 서재예요. 굳이 이 사진을 오늘 강연의 첫 마디에 이렇게 먼저 보여드리는 건, 오늘 주제와 관련해서 앙드레 지드라는 작가가 고다르 청춘기에 굉장히 특권적인 작가였기 때문이에요. — 청춘기라고 하지만, 요즘에는 청춘기가 길어져서 30대 초반까지도 청춘에 속하잖아요. 고다르가 자기의 청춘기라고 할 때는 10대 시절을 얘기합니다. — 저도 개인적으로는 아마 여기 계신 분들도 비슷한 경험이 있으신 분들 많을 텐데 아마 이제 앙드레지드의 책을 접하는 게 대부분은 중고등학교 때이기 때문에 저도 그랬습니다. 그래서 중학교 무렵에 『좁은 문』(La Porte Étroite)이나 『배덕자』(L’Immoraliste) 같은 작품을 읽고 대단히 감동하기도 했는데, 고다르의 경우에는 특히 기억을 하는 작품이 14살 때 생일 선물로 받았던 『지상의 양식』(Les Nourritures Terrestres)이라는 작품을 통해서 자기가 문화를 발견했다, 라고 밝히고 있습니다. 사실 책에 대한 주제로 고다르가 이야기한 인터뷰가 있어요.

독서와 나

그래서 지금 보시면 이게 1997년 그러니까 지금으로부터 한 25년 전인데 97년 5월에 프랑스의 리르Lire (Magazine Littéraire)라는 문예지에 실렸던 대담 인터뷰입니다. 보시다시피 제목은 “책들과 나” 또는 “독서와 나“라고 번역할 수 있는 제목(“Les livres et moi”)으로 실렸습니다. 그러니까 여러분들이 오늘 보신 《영화사》 완성을 거의 앞두고 있던 시기에 발표되었던 인터뷰, 그러니까 이게 읽어보면 영화 자체보다는 고다르의 독서 이력이나 취향에 대해서 여러 가지 알 수 있는 자료인데요. 그래서 여기서 고다르는 이제 자기가 성인이 되어서도 이제 굉장히 청년기부터 성인 그리고 평생 동안 독서를 많이 한 사람이긴 했는데, 그리고 좋아하는 작가들이 많이 있지만 그냥 어떤 독서 체험이 자기한테 주었던 충격이나 경탄이라는 측면과 관련해서 보자면 자기가 성인이 되어서도 앙드레 지드가 자기 10대 시절에 자신한테 주었던 경탄을 되찾을 수 없었다라고까지 말을 하고 있습니다.

이제 오늘 저는 고다르와 지드에 대해서는 더 깊이 얘기하지는 않을 건데요. 이 《영화의 역사(들)》과 관련된 조금 좀 다른 작가들에 대해서 얘기하게 될텐데, 다만 이제 이번에 상영되고 있는 작품들 가운데 《누벨바그》(Nouvelle Vague)(1990) 라든지 《오! 슬프도다》(Hélas pour moi)(1993) 같은 영화들을 저도 다시 보면서 좀 생각해 본 건데 아주 명시적인 건 아니지만 고다르의 저 기원적인 독서 체험 — 앙드레 지드의 작품 작가와 관련된 — 이런 흔적이 《누벨바그》나 《오! 슬프도다》 같은 영화들을 보고 있으면 어떻게든 남아 있다…라고 생각을 하기도 했습니다.

사실은 이제 고다르는 인터뷰에서도 그렇고 다른 자리에서도 좀 얘기한 적이 있는데, 자기는 영화가 아니라 책으로 출발한 사람이다, 라고 거리낌 없이 인정을 해요. 보통, 저도 주변에 영화관들을 보면 영화관들이 이제 어느 정도 되면 자신의 급수를 입증하기 위해서 하는 말이 유년기나 10대 시절에 자기가 봤던 영화적 원체험을 언급하는 거거든요. 그래서 ‘내가 어렸을 때 고모와 함께 뭘 봤다.’ 혹은 10대 시절에 가령 ‘내가 10대 시절 페드루 코스타Pedro Costa의 《반다의 방》(No Quarto da Vanda)(2000)을 보고 대단히 감명을 받았다.’ 이런 것들. 그런데 이런 영화적 원체험을 언급하면서 인정받고자 하는 욕구가 영화광들한테 있는데, 고다르는 그런 쪽이 전혀 아니에요. 그리고 이 인터뷰에서 뭐라고까지 얘기하냐면 ‘다섯살에 《시민 케인》(Citizen Kane)(1941)을 봤다고 하는 사람들은 남과 여의 감독인 클로드 를루슈 같은 사람들 뿐이다’라고 얘기를 합니다, 물론 경멸의 표현이죠. 그래서 자기한테 그런 체험은 오히려 앙드레 지드의 『지상의 양식』이었다. 무슨 ‘어린 시절에 《시민 케인》을 봤다.’ 이런 건 클로드 를루슈 같은 감독이나 하는 짓이다…라고 이제 굉장히 경멸 어린 어조로 얘기를 해버리는데. 사실, 이와 관련해서 좀 얘기를 하나만 덧붙이자면 오늘 보신 《영화의 역사(들)》/《영화사(들)》 이거는 방금 전의 마지막 에피소드 4B3 에도 이와 관련된 얘기가 있는데, 혹은 독서라고 하는 거와 관련해서. 근데 이 영화사는 제가 이 영화를 굉장히 여러 번 거듭 보긴 했는데 영화적 교양이 별로 없는 사람이라고 해도 저는 이 작품은 문학적 교양이 있는 사람이라면 꽤 쉽게 접근 가능한 작품이라고 생각을 해요. 근데 그 반대로 영화사는 문화적 교양이 거의 없이 영화적 교양만 갖춘 사람은 거의 황당한 작품이라고 생각이 될 정도예요. — 그러니까 제가 이제 그런 생각을 하고 있다…

넘어가 보면, 제가 이제 “고다르의 서재”라는 주제로 연재를 했던 것에 이어 오늘 또 같은 주제로 강연을 하게 된 건 사실, 이 《영화사》라는 작품에 사람들이 다가가도록 하려면 어떻게 얘기해야 할까라는 고민의 결과였어요. 그러니까 저도 그랬고 여기 보신 분들 중에 오늘 이 영화를 처음 보신 분들이 있다면 비슷할 수도 있다고 생각하는데요. 사실 저는, 이 영화 한 번 처음 봤을 때 영화가 주는 어떤 감정적이거나 정서적인 건 되게 강하다고 생각해요. 근데 사람인 이상, 어떤 작품을 보고 나면 그 작품이라는 걸 이해하거나 화합하거나 이럴려는 욕구라는 게 있기 마련인데, 그런 측면에서 이 영화를 단번에 보고 이해한다는 건 좀 힘든 부분이 있어요. 특히 고다르와는 좀 다른 문화권에 속해 있는 우리로서는 더 힘든 부분이 있는데 그런 고민들을 좀 하다가 “고다르의 서재”라는 주제로 연재를 하게 됐었어요.

그런데 이제 개인적인 얘기를 잠깐 하고 넘어가자면, 저 같은 경우에 이 작품을 처음 본 게 딱 지금부터 20년 전이에요. 2002년인데, 지금은 없어진 광주국제영화제에서 이 영화를 봤습니다.3 당시에는 저도 아직 나이가 20대 후반이었던 때고, 그리고 당시까지만 해도 《영화사》에서 고다르가 인용하고 있는 영화 작품들을 한국에서 접하기가 많이 힘들었던 때였거든요. 그래서 이 영화를 보고 어떤 의미에서는 “이해했다”라고 말하기는 대단히 어렵습니다. 근데 보는 동안 이제 귀와 문은 대단히 열려 있어서, 딱히 힘들다는 생각을 하면서 보진 않았던 것 같아요. 이제 쉬는 시간이 있거나 그런 것도 아니었는데 되게 귀와 문을 열고 봤고, 그리고 그 이후로도 여러 번 봤지만 저는 20년 전에 이 《영화사》를 보았던 이때의 체험이 저한테 주었던 경탄은 오히려 그 뒤로 이 영화의 컨텍스트(context)들을 좀 더 잘 알게 되고 나서는 결코 되찾을 수 없었다라고 — 고다르식으로 — 말할 수도 있습니다. 마침 이제 그 영화를 보고 난 다음에 광주국제영화제 상영 후에 서울에서도 그러니까 서울아트시네마에서도 또 상영이 됐는데 지금 이 자리가 아니라 당시에 서울아트시네마가 아트선재센터 지하에 있을 때(2002.05.10 - 2005.04.03)인데 거기서 상영한다고 해서 또 보러갔습니다.4 이번에는 당시에 단단히 준비를 하고 갔어요. 뭐냐면 처음. 봤더니 ‘이 영화가 이런 성격이구나’ 근데 이제 이 영화와 관련해서 이제 어떤 준비를 하고 갔냐면 작은 수첩 하나랑 펜을 들고 가서 영화 보는 내내 속기로 계속 대사들을 적었어요. 지금 생각하면 이해가 안 되는 일일 수도 있는데, 극장에서가 아니면 아예 이 작품을 볼 통로를 찾기가 어려웠고 그리고 뭐 이제 그 후에 일본에서 이제 이 영화에 상당히 일종의 주석판 DVD라고 할 만한 게 나왔는데 당시 가격으로도 일본 DVD 가격이 3만 엔이었거든요. 한국 돈으로 한 30만 원 정도 되는 그걸 산다는 건 좀 엄두를 낼 수가 없었고요. 그래서 이제 설령 프랑스에서 나온 《영화사》 비디오 같은 걸 구한다고 해도 한글 자막은 당연히 없고 영어 자막 자체도 없던 때여서, 이 영화를 나중에 제가 다시 생각하고 또 어디선가 그 때 언급하기 위해서는 제가 기억을 하면 하는 수밖에 없었는데 그래서 이제 노트를 가지고 와서 보는 내내 적었습니다.

그래서 이제 이번에 강의 준비하면서 보다 보니까 아직도 있더라고요. 그래서 한번 가져와 봤는데 영화를 보는 내내 기록을 하면서 보다가 저녁에 집에 와서 다른 노트에 정서淨書를 해서 옮겨놨던 거예요. 저도 오늘 1, 2부는 강의 준비 때문에 보지 못하고 3, 4부을 보고 있었는데 재밌는 걸 알게 됐습니다. 오늘 상영 자막이 제가 20년 전에 봤던 자막하고 같은 자막인 것 같은데, 여기 적어놓은 거를 보다 보니까 ‘자막이 같구나’라는 생각을 하게 됐습니다. 어쨌든 이런 걸 적었던 건 나중에 이 영화에 대한 글을 쓰거나 인용할 때 좀 참고할 목적으로 적었던 건데 이거 보시면 아시겠지만 여러분들이 영화 보면서 접했던 그 문구들일 거예요. 근데 이제 또 나중에 바로 뒤에 같은 2002년 겨울에 — 최근에는 그 자리에 대학로에 대한로극장 커드라는 공연장이 생겼는데 — 그때 거기에 ‘하이퍼텍 나다’라는 예술 영화관이 있었는데(2000.08.25. - 2011.06.30) 거기에서 장뤽 고다르 영화제를 하면서 또 한 16번 상영을 했습니다. 그때 또 상영을 해요. 그리고 이제 이때 하이퍼텍 나다에서 작은 이제 팜플렛 같은 걸 하나 만들었는데 그 팜플렛에 친구의 부탁으로 번역을 하게 됐습니다. 그게 뭐냐면, 이 문구는 오늘 여러분들 《영화사》 보시면서 자막으로 계속 여러 차례 텍스트에다 쓰곤 했던 거라 기억을 하실 텐데, “몽타주, 몽 보 수시”, ‘몽타주, 나의 아름다운 근심거리’라고 하는 거예요.

근데 이건 사실 1956년에, 그러니까 고다르가 26살이던 시절에 쓴 비평문의 제목이에요. “몽타주, 나의 아름다운 근심거리”. 그리고 이거는 카이에 뒤 시네마Cahiers du Cinéma에 당시에 발표가 됐었는데, 그때(유운성이 《영화사》를 봤을 때) 이제 영화를 보고 나서 이런저런 레퍼런스나 텍스트들이 궁금하기도 해서 부탁받은 김에 이 글을 제가 번역하겠다고 했고 당시에 하이퍼텍 나다에서 고다르 특별전할 때 팜플렛에 실렸어요. 팜플렛을 보니까 번역자가 누구인지 표시가 다행히 안 돼 있고, 또 그 극장 나다가 되게 야박한 곳이었나 봐요, 저한테는 실물 팜플렛을 아예 주지도 않아서 번역해놓고 사기는 그래서 심술이 나서 아예 구입을 안 했더니 지금도 안 갖고 있습니다. 그래서 이제 당시에는 제가 번역할 때 프랑스어를 아예 못하던 때라 영어에서 번역했는데, 지금 보면은 아쉬운 게 되게 많아요. 그리고 프랑스어 원문 같은 경우는 나중에 보니 영어 번역본하고는 제법 다른 부분이 있다는 걸 알게 됐어요. 그런데, 어제 강의 준비하다 혹시나 해서 찾아봤더니 온라인에 그걸 누가 올려놨더라고요. 그래서, 약간 흑역사일 수도 있으나, 필요로 하시는 분들이 있다면 찾아보시는 온라인이 있더라고요. “몽타주, 나의 아름다운 근심거리”. 근데 권장을 하자면 영어 번역본이랑 여기 있는 이 프랑스 원문을 두고 몇 개 조금 이질적인 부분을 대조하면서 보시기를 바랍니다.5

여하간 저는 이런 식으로, 《영화사》라는 작품을 보고 그 작품에 나오는 어떤 요소들에 혹은 그거와 관련된 컨텍스트들에 조금씩 조금씩 접근을 해갔어요. 그리고 20년째 계속했고, 이 영화사라는 작품은 그 뒤로도 기회가 생기면 계속 극장에서 보거나 아니면 이제 그 뒤로는 프랑스나 미국, 영국 이런 데서도 다 DVD가 나와서 그걸 가지고 이제 여러 가지 방식으로 보고 또 보고 해왔던 영화예요. 근데 잠깐 기왕 말한 김에 말씀을 드리면, 이 “몽타주, 나의 아름다운 근심거리”라고 글은 고다르가 정식 감독으로 데뷔하기 전에 쓴 글 중에 가장 유명한 글들 중에 하나예요. 그러니까 이제 “몽타주, 나의 아름다운 근심거리”라는 이 글하고 “고전적 데쿠파주의 현양”이라고 하는 글6 두 개가 되게 유명한데 특히 이 글은 ‘몽타주 그리고 미장센이라고 하는 이제 영화에서 어느 정도 대립적이라고 여겨졌던 그 개념을 이게 통합해 볼 수 있지 않을까’ 하는 그런 아이디어가 담긴 에세이입니다. 그래서 여기(PPT는 “몽타주, 나의 아름다운 근심거리” 글) 보면 잠깐 보면 이런 구절들이 나와요 근데 이제 이걸 보여드리는 건 오늘 보신 영화사에도 여기 언급되고 있는 영화들의 클립은 또 등장하고 있거든요. 그러니까 보면, ‘세르게이 에이젠슈테인Сергей Михайлович Эйзенштейн(Sergei Mikhailovich Eisenstein)의 《10월》(Октябрь)과 특히 멕시코 만세! 같은 영화에서 몽타주는 무엇보다 미장센의 궁극이다. 우리는 위험을 감수하지 않고서는 하나를 다른 하나로부터 분리해낼 수 없다. 이는 선율에서 리듬을 분리해내려 하는 일과 다를 바가 없어 오슨 웰즈의 《아카딘 씨》(Mr. Arkadin)(1955)와 마찬가지로 장 르누아르Jean Renoir의 《엘레나와 남자들》(Elena et les Hommes)(1956)은 몽타주의 모델이 되는데 왜냐하면 이들 영화는 각각의 방식으로 위상 세는 모델이기도 하기 때문이다’라는 이제 이런 구절이 들어가 있습니다. 그래서 이제 이게 고다르가 네 멋대로 해라라는 — 영화사에서 굉장히 유명한 작품이죠. — 이걸 발표하기 4년 전에 파리 디시에 발표했던 26살에 쓴 글이었는데 이제 그래 이거를 한번 살펴봤고 혹시 관심 있으신 분들이라면 온라인에 온라인으로 제가 확인을 했다고 했으니까 찾아보셔도 괜찮을 것 같습니다.

일단 《영화사》라는 작품에 접근하는 방법은 여러 가지가 있을텐데, 사실 이 영화를 여러 번 보면서 느끼고 현재까지도 잠정적으로 제가 갖고 있는 어떤 생각은, 여기 인용된 영화들과 — 《영화사》에 꽤 많은 영화들이 인용되고 있는데 — 관련해서는 오히려 그 영화들을 아예 모르거나 가능하면 그 영화들의 제목을 모르는 상태에서 일단 이 영화를 접하는 게 좋다는 생각이에요. 그리고, 저도 그렇고, 지금 이 영화를 보고 있으면 여기 등장하는 영화나 레퍼런스의 대부분을 거의 알고 있을 거예요. 그런데 그러면 어떤 현상이 생기냐면, 이 영화를 잘 보게 되는 게 아니라 알고 있기 때문에 정작 그 클립이 보여주고 있는 걸 놓치면서 연계가 흐트러져요. 그래서, 오히려, 알고 있지만 그 작품들을 내가 알고 있는 영화의 어떤 클립으로써가 아니라 고다르가 그 클립을 어떻게 보여주고 있는가에 집중하기 위해서 되게 노력을 해야 되거든요. 그러니까, 이미 알고 있는 영화들이라면 가능한 한 일부러라도 선관념이나 선입견 없이, 고다르가 보여주는 영상 클립 자체의 형태나 거기서의 몸짓 등에 집중해서 보도록 의식적으로도 노력해야 된다고 생각을 해요. 그런데 텍스트, 혹은 고다르가 이런저런 방식으로 인용하는 책들과 관련해서는 생각이 좀 달라요 여기서 고다르가 영화, 사진, 그림, 이런 이미지들을 인용할 때는 이제 그 형태적 요소들에 주로 집중하는 편이에요. 물론 항상 그런 건 아니고 그렇지 않은 경우들도 있기는 합니다.

특히 예를 들면, 여러분들 보셨으니까 이미지만 보면 떠올리실 텐데, 이런 작품. 안제이 뭉크의 《승객》(Pasazerka)(1963). 이 폴란드 영화 같은 경우는 이 클립이 나오기는 하는데, 이건 2차 대전 당시의 나치 수용소 그리고 그런 수용소 학살, 참상의 기록을 영화가 적시하는 거를 방기했다…라고 하는 고다르적 주제와 관련해 인용되고 있어서, 이 작품 자체가 그런 나치 수용소 관련된 선지식이 없으면 이 클립 자체를 다소 모호하게 받아들일 수는 있어요. 근데 물론, 이 영상들을 또 잘 보시면 저 뒤편에 있는 저런 철조망이나 이 여자가 입고 있는 (당시의 나치) 복장, 이런 것들을 통해서 뭔가 인식할 수도 있어요. 그런데 이런 선지식이 어느 정도 없으면 영상 클립 자체의 기능이 좀 모호해져버리는 경우가 있기는 한데, 저는 이런 경우는 오히려 이 《영화사》라는 작품에서 상당히 드물다고 생각하는 편이에요. 아무튼 영화, 사진, 그림과 같은 이미지들은 확실히 형태적 요소들에 일단 집중해 보는 것이 이 작품을 볼 때 되게 좋다… 근데 사람이 그렇지가 않기 때문에, 이 작품을 볼 때 계속 모르는 영상들이 나오고 있으면 ‘내가 뭔가를 몰라서 이해를 못하나 보다’ 하고 되게 자괴감에 빠지게 되는데, 인간이니까 어쩔 수가 없어요. 그래서 혹시 이 영화를 오늘 이 자리에서 혹은 최근에 처음 접하게 되신 분들이라면, 오히려 그런 생각보다는 일단 받아들이고 차근차근 이 영화의 다른 레퍼런스들에 접근해 보는 게 좋다는 생각입니다. 그리고 이미지 외에, 음악이나 영화에서 이미지는 안 나오는데 대사 같은 것만 들릴 때도 있거든요. 이런 경우에도, 그 출처가 어딘지를 모르더라도, 고다르가 들려주고 있는 소리 혹은 음성, 대사 자체에만 집중해도 해당 부분에서의 어떤 주제적인 것과 결합시켜서 이해하는 데에 크게 어려움이 없어요. 반면에 텍스트 또는 책의 경우에는, 때로는 꽤 자율적으로 인용되기도 하는데, 때로는 꽤 맥락 의존적으로 인용되기도 해요. 즉, 어떨 때는 자율적이고 어떨 때는 꽤 맥락적인 이중성이 있는데, 이 이중성의 정도가 이미지나 사운드의 경우에는 자율성을 띠고 인용되는 경우가 상당히 높은 반면에 텍스트는 맥락존적으로 이동되는 경우가 만만치 않게 커요. — 이렇다는 거는 이 작품을 거듭 보면서 알게 됐습니다. — 그래서 이런 부분에 대해서는 ‘얼마 정도는 가이드를 제공하면 좋지 않을까’, ‘특히 고다르가 속해 있는 유럽과는 상당히 다른 문화권에서 성장하는 우리 한국인에게는 이런 가이드가 필요하지 않을까’(라는 생각에서) 쓰게 된 게 “고다르의 서재”라는 연재글이었습니다.

고다르의 두 가지 인용 방식

그래서 일단 고다르가 텍스트를 이용하는 두 가지 방식… 제가 일단 ‘자율적 인용’, ‘맥락적 인용’이라고 부른 두 가지 인용의 방식을 사례로 들어서 좀 살펴보려고 하는데요. 한 가지 미리 좀 말씀드릴 건, 제가 오늘 《영화사》에서 발췌해서 앞으로 보여드릴 클립들 가운데 몇 가지에는 제가 한글 자막을 직접 번역해서 넣었는데 마침 찾아보니까 온라인에 이 영화 한글 자막 파일이 돌고 있더라고요. 근데 살펴봤더니 번역에는 상당히 문제적인 부분이 있지만, 그래도 꽤 수고로운 작업인데 대단하다는 생각이에요. 다행히 자막 파일이 제가 갖고 있는 프랑스판 DVD 영상하고 싱크가 맞아서, 싱크는 활용하되 번역은 전부 다시 했습니다. 그래서 이제 그걸 가지고 보여드릴 건데, 어쨌든 작업을 해 주신 분이 계셔서 여러분들한테 오늘 보여드릴 강연 자료를 마련하는 데 되게 도움이 됐습니다. 대신 제가 번역해 온 한글 자막은 오늘 여러분들이 영화를 보시는 동안 보신 자막하고는 약간 차이가 있을 수도 있을 것 같아요. 아까 3, 4부를 봤었고 여기에서도 오늘 보여드릴 클립 하나로 또 들어가 있는데, 여러분이 보신 것하고 약간 차이가 있습니다.

도입부의 텍스트

그래서 일단 이 영화의 시작 부분을 보면 이건 1A 부분인데… 방금 보신 게 언뜻 보면 무슨 영화사(社) 이름이라고 생각할 수도 있는데, 사실은 라틴어예요. 그리고 이제 라틴어 기반인 유럽 문명에 속한 사람이 아니라면 당연히 생경할 수밖에 없어요. 그런데 이 뒤에 바로 이어지는 게 카날 플뤼Canal+(Canal Plus)라고 하는 진짜 영화제작사社 이름이 뜨니까 (앞에 나온) 이 글자도 뭔가 변형된 제작사 로고 같은 거라고 생각할 수도 있습니다. 이거는 베르길리우스Publius Vergilius Maro의 『아이네이스』 제6권(저승으로 가서 아버지를 만나다)에서 인용한 구절이에요. 그래서 이게 뭐냐면 라틴어로 ‘이것이 문제고 이것이 힘든 일이라오’라고 번역을 할 수가 있습니다.

그러니까 영화사라는 영화를 처음. 여는 텍스트는 바로 이 라틴어 텍스트예요.

그러니까 ‘이것이 문제고 이것이 힘든 일이라오’. 근데 이것만 본다고 무슨 뜻인지 알 수가 없잖아요. 뭐냐면, 이게 베르길리우스의 저 『아이네이스』의 어떤 맥락에서 위의 인용이 나오냐면, 저승으로 여행을 떠나는 사람들을 향한 엄중한 경고의 말이에요. 그래서 이 구절 앞뒤에 있는 말을 같이 옮겨서 보면 이렇습니다. “지옥의 문은 밤낮으로 열려 있으니 내려가는 일은 쉽다오. 하지만 발걸음을 돌려 위쪽 세상의 대기로 돌아오는 일. 이것이 문제고 이것이 힘든 일이라오.” 그러니까 ‘지옥으로 내려가는 일은 쉬운데 다시 이승으로 돌아오는 일. 이게 문제고 이게 힘든 일이다.’라고 이제 저승으로 여행을 떠나는 사람들한테 하는 경고의 표현이에요. 그러니까 여러분은 지금 《영화사》를 다 보셨으니까 대략 짐작은 하실 수 있지만 이 작품을 관통하는 주요 모티브 가운데 하나는 오르페우스적인 이야기. 그래서 오르페우스는 시인이고 음악가죠. 그리고 죽은 아내인 에우리디케를 되찾기 위해서 저승으로의 여행을 감행한 신화적 인물로 잘 알려져 있습니다. 그리고 이 고다르의 《영화사》라는 작품이 영화를 혹은 이미지를 되찾기 위해서 20세기라고 하는 저승의 역사를 관통하는 고다르의 여행이다… 이거는 어떤 면에서 이 작품의 첫 머리에서 선언되고 있는 셈이에요.

문제는 이 구절이 한국에서 영화사가 종종 상영될 때, 제가 기억하는데, 한 번도 번역된 적이 없어요. 그래서 영화에서 무슨 로고 같이 지나가 버렸습니다. 그런데 그게 번역자나 이 영화 상영을 준비한 사람들을 탓할 수 없어요. 왜냐하면 이유가 되게 기술적인, 단순한 기술적 이유 때문인데, 왜냐하면 방금 전에 여러분들이 보셨다시피… 저 텍스트만 나오는 게 아니라 동시에 고다르의 목소리로 내레이션이 나와요. 그런데 시네마테크나 영화제에서 주로 쓰이는 자막 시스템이 큐타이틀Qtitle이라는 프로그램7인데, 이 세로 자막 부분요. 이 프로그램 특성상 텍스트하고 내레이션, 2개 모두를 세로 자막으로 보여주기가 되게 번잡해요. 그래서 한 쪽을 포기해야 돼요 그래서 오늘도 영화 보시는 동안 영화에 텍스트가 떠 있는데 내레이션이 나오면 주로 텍스트를 포기하는 방식으로 자막이 들어가있죠. 이제 이게 DVD라든지 컴퓨터 같은 데서 볼 수 있는 영상을 플레이어로 재생하면 2개(텍스트, 내레이션) 다 하는 게 별로 어렵지 않은데, 큐타이틀의 특성상 저게 좀 번잡해요. 그리고 설령 그렇게 쏜다고 해도 못 읽을 가능성이 커요. 세로로 다 해놓으면 사람들이 인지가 안 됩니다. 그러니까 이건 오히려 관객의 관람 편의를 고려한 결정이었다, 라고 봐야 될 것 같아요. 근데 어쨌든, 이제 번역이 안 돼서 일종의 선언과도 같은 이 부분을 해석을 모른 채로 갔는데, 이 뜻이 이제 ‘이것이 문제고 이것이 힘든 일이라오’ 그리고 저승으로 내려가는 이들을 위한 경고의 말이었고…

도입부의 내레이션

그런데 동시에 고다르 자신의 목소리로 내레이션이 나오는데, 이 고다르의 내레이션은 로베르 브레송의 유명한 책 『시네마토그라프에 대한 노트』(Notes sur le cinématographe)에 나오는 구절이에요. 이제 작년 2021년에 한국에서 새로운 번역으로 다시 나왔습니다.8 그래서 이제 여기서 고다르는 프랑스어로 뭐라고 얘기를 하냐면 이렇게 얘기를 하고 있어요.

그러니까 ‘아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록’이라고 고다르가 말하고 있는데, 너무나도 고다르답게, 이 인용이 정확한 인용이 아니에요. 뭐냐면, 브레송의 말은 이래요. 즉,

이게 아니라

뭐냐면, 고다르는 ‘아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록’이라고 얘기했는데, 브레송은 뭐라고 얘기했냐면 ‘아무것도 바꾸지 않으면서, 모든 것이 달라지게 하라’. 그러니까 어떻게 보면 (브레송은) 행위 주체의 의지적인 걸 강조했다면, 고다르는 아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록… 그럼 여기서 달라지는 건 나에 의해서 달라지는 게 아니라 기다려야 돼요. 굉장히 고다르적 방식으로 변형된 건데, 그러니까 브레송은 어떤 영화… 시네마토그라프cinématographe라고 부르고 있는 영화라는 걸 만드는 사람, 작가라는 사람의 어떤 태도에 대해서. 적극적 태도에 대해서 얘기하고 있는 거라면, 고다르는 이렇게 “아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록” 이거는 바꾸지 않고 있으면 모든 게 달라진다… 근데 누구에 의해서? 그러니까 ‘아무것도 바꾸지 않으면서, 모든 것이 달라지게 하라’는 ‘네가 그렇게 하라’라는 얘기인데, ‘아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록’은 ‘일단 그러고 있어라’… 그럼 그걸 누가 달라지게 할까…

아까 굉장히 고다르적 방식 이라고 했는데, 앙드레 지드 얘기도 했지만 이제 고다르 같은 경우가 이번에도 상영되는 작품들 가운데 80년대에 《열정》(Passion)(1982) 이런 것들을 만들 때 고다르 자신도 되게 많이 읽었고 배우한테도 또 읽어보라고 줬던 책이 있는데 시몬 베유Simone Veil의 『중력과 은총』(La pesanteur et la grâce)(1947)에 어떤 농촌 개념하고 맞닿아 있는 게 좀 있어요. 그러니까 이제 그거를 ‘확신한다’라기보다, 이런 텍스트의 변형을 보면 상당히 브레송의 텍스트인데 고다르 식으로 변형돼 있다는 걸 말씀드리고 싶은 거고, 이걸 굳이 원어를 가져와서 얘기 드리는 이유는 앞으로 이 《영화사》에서 인용되는 상당수의 내레이션들이 이런 방식으로 인용되기 때문이고, 그런데 이런 게 도입부에서부터 이렇게 드러난다는 거를 말씀드리기 위해서입니다. 그러니까 누군가 한 말을 고스란히 옮기는 직접 인용도 아니고 ‘누군가는 이렇게 말했다’라고 하는 간접 인용도 아니에요. 왜냐하면, 여기서 ‘브레송은 말했다’ 이렇게 얘기하지 않잖아요. 그렇다고 해서 브레송의 말을 고스란히 옮기는 것도 아니에요. 오히려 남이 한 말 안에 자기의 발화를 기입해버리는 방식이에요. 그러니까 이건, 비단 텍스트만이 아니라 이 영화에서 이미지와 사운드의 인용에까지 걸쳐 있는 고다르적인 어떤 발화의 방식이다, 라고 얘기를 할 수 있습니다. 그러니까 ‘아무것도 바꾸지 마라. 모든 것이 달라지도록’이라고 태연자약하게 말하면서, 그러면서 자기는 또 뭔가를 바꿔 말하고 있는 이 모순적이기 짝이 없는 인용의 고리가 영화사라는 작품 전체를 지배하는 어떤 원리가 됩니다. 그러면, 다음 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다.

아까 본 도입부를 두고 좀 더 생각을 해보도록 하겠습니다. 사실 베르길리우스의 『아이네이스』 인용구는 어떤 기준으로 봐도 자율적 인용이라고 할 수가 없어요. 그러니까 이 문구에 담긴 원전 텍스트의 내용과 맥락을 알지 못하고는, 즉, ‘이것이 문제고 이것이 힘든 일이라오’라는 말만 가지고는 (인용한 이 대목이) 도무지 기능한다고 볼 수가 없어요. 물론 서구적 교양을 가진 사람들, 특히 이제 라틴어 교육을 거친 서구적 교양인들한테는 어쩌면, 이 문구가 우리 같은 유교 문화권 사람들한테는 ‘학이시습지學而時習之면 불역열호不亦說乎아’ 이런 것처럼 굳이 앞뒤로 더 말 안 해도 단박에 와닿는 말일 수 있습니다. 그런데 우리는 아니에요. “우리는”이라고 하면 이제 듣는 분 중에 ‘나는 빼, 나는 알고 있어’라고 하시는 분이 있을 수 있는데, 말을 바꿔서, 저는 그래요. 그래서 저는 이걸 보면 바로 알 수 있는 그런 수준은 아니었어요. 하지만 — 이 인용구 자체를 놓고 보면 — 이제 가끔 고다르가 자기 영화에서 라틴어 텍스트를 그대로 고스란히 쓸 때가 있는데 이번 상영작의 누벨바그 같은 영화 보면

그러니까 『사물의 본성에 관하여De rerum natura』 루크레티우스Titus Lucretius Carus의 이 책 제목이 나오기도 하는데 이런 것(도입부의 라틴어)보다도 훨씬 난이도가 높은 라틴어여서 곧바로 알아차리기는 어렵지 않나, 하는 생각이 듭니다.

반면에 ‘아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록’이라는 변형된 브레송 인용구는 좀 사정이 다릅니다. 이거는 이제 브레송이라는 출처를 몰라도 여러분들이 ‘아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록’이라는 이 말을 들으면 꼭 이 말의 출처를 몰라도 그 자체로 의미가 전달되고 이게 기능하는 측면이 있어요, 분명히. 고다르의 목소리 자체로. 그래서 제가 《영화사》라는 영화에 텍스트 인용의 두 가지 방식이 있다고 말했고, 그리고 이미지나 사운드에 비해서 텍스트의 경우에는 그 이중성의 강도가 심하다고 했는데, 바로 (영화의) 첫머리에서부터 이렇게. 글자로 나오는 건 어느 정도 레퍼런스나 맥락을 알고 있을 때 기능하는 측면이 있는데, 저 브레송의 인용구 같은 경우는 ‘저 말은 브레송의 말이야’라고 하는 걸 모르더라도 ‘아무것도 바꾸지 마라 모든 것이 달라지도록’ 이 얘기를 듣고 있으면 분명히 여러분들이 듣는 동안 떠올리는 게 있습니다. 그니까 이 영화에서 텍스트 혹은 말이라고 하는 거는 이렇게 두 가지 인용의 방식으로 계속 진동하면서 가고 있어요. 그래서 이제 특히 『아이네이스』의 인용구가 저승으로의 여행하고 관련되어 있다는 점은 영화사 전체의 모티브 구조와 관련해서도 아주 중요한 부분이라서 이제 더 문제가 돼요. 저희한테는. 아니, 저한테는.

오르페우스

.eurydice.jpg)

그래서 이제 가령 이제 여러분들은 오늘 영화 보고 정확히는 “오직 영화만이”(Seul le cinéma) 라는 부제가 붙은 2A 파트의 후반부에서 이 화면들이 차례로 나오는 거를 보았던 걸 떠올리실 수도 있어요. 그러니까 여기에 보면, 이게 한 화면에 이게 전체가 뜨는 게 아니라 지금 화면을 5개를 꽤 느리게 빚이 왔다. 갔다 하면서 보여지는 거를 한꺼번에 모아서 지금 띄워놨는데요. 번역하면 이런 뜻이 됩니다. 가능하면 저 화면 순서에 최대한 맞춰서 번역을 해볼게요.

그러니까 이건, 에우리디케와 오르페우스의 신화에 따르면, 저승으로 간 오르페우스가 지상에 도착할 때까지 아내를 돌아보지 않는다는 조건 하에서 에우리디케를 데리고 가도 좋다는 허락을 받아내죠. 물론, 이제 여러분들도 잘 알고 계시다시피, (오르페우스는) 돌아보고 결국 에우리디케는 다시 저승으로 사라집니다. 그런데 영화는 에우리디케를 다시 죽음으로 몰고 가지 않으면서도 그녀를 돌아볼 수 있게 해준다…라는 이런 얘기를 하고 있는데, 이제 생각해보면 고다르 혹은 오르페우스로서의 고다르가 구하고자 하는 건 영화고 이것을 구하는 작업은 그것의 역사를 고찰하는 것, 즉, 돌아보는 작업으로 수행이 되는데, 이처럼 영화를 돌아보면서도 영화가 죽음에 이르지 않게 하는 것은 영화 자체뿐이다…

그래서 《영화사》라는 작업이 다른 매체 혹은 텍스트 이런 걸 통해서가 아니라 영화 자체를 통한 영화사가 돼야 했던 거고, 이런 문구를 떠올려보면. 그러니까 오르페우스로서의 고다르가 구하고자 하는 게 영화/에우리디케 라고 한다면, 그걸 구하기 위해 과거/저승/역사로 돌아가고 돌이켜보는데 이렇게 돌이켜 보면서도 영화가 죽음에 이르지 않게 하는 방법은 영화뿐이다…

저는 《영화사》에서 이미지가 상대적으로 자율적 인용의 정도가 강한 편이다, 라고 얘기를 했는데 지금 저 배경에 보이는 이미지를 놓고 생각해 보겠습니다. 저것도 저는 그렇다고 생각해요. 그러니까, 여러분들이 꼭 여기 인용된 저 영화 스틸이 뭔지 모르더라도, 여러분들은 이 이미지를 오르페우스-에우리디케의 신화와 연관 지어서 보실 수 있을 거라고 생각해요.

그러니까 백전에 기대어 누워 있거나 죽은 듯이 쓰러져 있는 여자가 있고, 노를 젓고 있는 남자가 있고, 이 영화가 만들어낸 어떤 저승으로의 오르페우스적 여행 이라는 모티브가 흘러가다가 저런 물을 보게 되면 저승의 강 이런 것들을 떠올리게 돼요. 즉, 이런 연상 작용이 일어나는데 ‘저 (스틸 속) 영화의 출처가 어디냐’라고 하는 건 오히려 방해가 됐으면 됐지, 도움이 되지는 않아요.

근데 이제 물론 찾아보면 찾아볼 수 있죠. 언젠가 저는 저 영화를 여러분들이 만나실 수도 있을 거라고 생각하는데, — 이건 칼 드레이어Carl Theodor Dreyer의 《글롬달의 신부Glomdalsbruden》(1926)에서 발췌한 건데 — 오히려 이런 정보를 알고 있는 영화 관객은 이미지하고 텍스트가 결합해서 만들어내는 연상의 선에서 이탈해 버릴 가능성이 되게 크다… 이 글자를 보면서 ‘어, 《글롬달의 신부》네’…

주목해야 될 건 이게 아니라, 이 이미지가 우리한테 전해주고 있는 저 시각적인 요소들, 그리고 저 남과 여가 취하고 있는 몸짓 자체예요. 근데 이제 생각해 보면 도입부의 이 인용구가 『아이네이스』의 인용구라는 건 제가 여러분들한테 얘기를 해드린 건데, 사실 이게 베르길리우스다…라는 걸 알고 있는 사람들이 알게 된다면 — 이 영화를 볼 때 직접적으로 영화에 ‘이 출전이 어디입니다’라고 말하지는 않지만 — 굉장히 중요하게 오래 낭독되고 있는 한 텍스트가 나올 때 직접적으로 연관된다는 걸 알게 돼요.

베르길리우스의 죽음, 고다르의 문학

그게 뭐냐 하면 『아이네이스』 인용구 도입 후에 나오는 건 사실 이 책, 헤르만 보르흐의 대작이자 걸작이라고 할 수 있는데 『베르길리우스의 죽음Der Tod des Vergil』으로 이제 이어지는 것이기도 합니다. 이 책은 2012년에 한국에서 김주연, 신혜양 두 분의 번역으로 시공사에서 출간된 적이 있어요. 제가 아까 얘기한 “책들과 나” 또는 “독서와 나”라는 인터뷰에서, 고다르가 자기는 아버지로부터 독일 낭만주의에 대한 취향을 물려받았다고 얘기하면서 특히 13살에서 20살 무렵에 아버지 덕분에 로베르트 무질Robert Musil, 헤르만 브로흐Hermann Broch 그리고 토마스 만Thomas Mann 같은 작가들을 굉장히 탐닉했다고 얘기를 합니다. 즉, 헤르만 브로흐는 바로 그중에 한 명이고 『베르길리우스의 죽음』은 이제 헤르만 브로흐의 굉장히 대표작이라고 할 수 있죠. 한국에 브로흐의 책은 단편 제외하면 장편으로 현재 한 3편 정도 번역이 되어 있어요. 저는 고다르가 자기가 이런 독일 작가들로부터 어떤 낭만주의적 취향을 물려받았다, 라고 하는 진술은 상당히 믿을 만하다고 보는 편인데요. 왜냐하면 고다르가 만든 영화들을 보고 있으면, 고다르는 문학적으로는 프랑스 문학보다는 독일 문학에 접점이 더 가까운 사람처럼 보이거든요. 물론 그렇다고 해서 프랑스 문학을 모른다거나 경시한다, 이런 뜻이 아니고요. 아까 말씀드린 대로 청년기의 고다르를 매혹시켰던 앙드레 지드에서부터 오늘 보신 《영화사》에서도 직접적으로 이렇게 이미지와 텍스트로 지시되기도 하는 마르그리트 뒤라스Marguerite Duras 9까지… 고다르가 좋아하는 프랑스 작가들이 있죠.

문학 — 문화, 문명

그런데 제 생각에 텍스트와 관련해서 고다르는, 오히려 이런 프랑스 문학 자체보다는 프랑스의 경우에 디드로라든지 모리스 블랑쇼Maurice Blanchot 혹은 2A 파트 앞 부분에 굉장히 길게 대담 장면이 들어가 있는 영화 평론가인 세르주 다네Serge Daney 같은 프랑스의 문예비평적 전통에 더 애착을 느끼고 있는 사람 같다는 느낌을 받을 때가 많아요.

그러니까 이런 얘기를 할 수는 있습니다. 고다르의 《영화사》 같은 작업을 두고 누군가 여기에서 프루스트적인 시간성을 감지한다, 라고 하면 딱히 그게 아니라고 할 필요도 없고 그럴 생각도 없는데, 다만 제가 보기에 이 《영화사》 같은 작업은 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서À la recherche du temps perdu』보다는 로베르트 무질의 『특성 없는 남자Der Mann ohne Eigenschaften』나 혹은 여기 『베르빌리우스의 죽음』하고 훨씬 더 치명성이 있는 영화예요. 그래서 어떤 면에서 그런가 하면, 이건 제 생각인데, 프루스트는 — 『잃어버린 시간을 찾아서』나 프루스트가 쓴 에세이 같은 것도 있고 짧은 글들도 다 포함해서 얘기를 하면 — 어떤 문화(culute)라고 하는 걸 세심하게 어루만지는 작업을 하는 작가라면, 로베르트 무질이나 헤르만 부르흐는 문명 과 관련해서 사유하는 작업을 하거든요. 시뮬라이제이션(simulization). 그러니까 문화를 세심하게 어루만지는 작업으로서의 영화라고 한다면, 고다르보다는 오히려 《인디아 송India Song》(1975)의 뒤라스 쪽이 훨씬 더 프루스트적이고 어울린다고 생각합니다. 물론 어떤 문명이라는 주제를 둘러싸고 움직이는 문학은 꽤 묵직해질 수밖에 없어요. 그러니까 이 무거움을, 어떻게 보면, 경감하기 위해서 고다르는 미국 문학의 굉장히 활活적인 야수성을 필요로 해요.

그래서 고다르가 서술하는 미국 작가들의 계열을 보면 되게 흥미로운데, 흥미롭게도 이런 문명이라는 주제를 둘러싸고 움직이는 독일적 문화계, 혹은 그런 취향의 묵직함을 경감하는 걸로 미국 문학의 세속적 야수성을 필요로 하는 사람이, 궁극적으로 또 만나게 되는 사람이 윌리엄 포크너William Cuthbert Faulkner예요. 다시 문명이에요. 그러니까 이런 세속성하고 어떤 문명을 함께 사유한다… 사실은 이런 문학의 방향에서 궁극이라고 한다면 현대 작가 중에 제임스 조이스James Augustine Aloysius Joyce 같은 경우…

그래서 이제 2A 파트를 떠올려보시면 그 앞부분에 세르주 다네와의 대담에서 고다르가 문학과 관련해서 몇 개의 언급을 했습니다. 뭐라고 하냐면, 문학의 역사에서 ‘아마 문학 평론가들이라면 이런 사람들을 꼽지 않겠는가’라고 하면서 언급하는 세 사람이 호메로스Ὅμηρος(Hómēros), 세르반테스Miguel de Cervantes Saavedra, 조이스. 이 세 사람을 일단 뽑은 다음에 거기에 포크너하고 플로베르Gustave Flaubert를 추가할 수 있다, 라고 얘기를 합니다. 생각해 보면 여기에 프루스트가 아니라 플로베르인 게 되게 흥미로운데, 왜냐하면 프랑스 작가로는 특히 플로베르는 호메르스나 세르반테스, 조이스 그리고 포크너와 더불어서 굉장히 문명하고 관계하는 작가라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 플로베르가 흥미로운 건, 플로베르의 책을 읽어보고 있으면 플로베르는 성향상 사실 『성 앙투안의 유혹La Tentation de saint Antoine』처럼 상당히 독일적이라고도 할 수 있는, 관념적인 어떤 문명 소설이라고 할 만한 걸 쓸 수 있는 작가이고, 본인은 그런 걸 되게 쓰고 싶어했어요. 그런데 그런 성향을 어느 정도 극복, 굴절시켜 가면서 써낸 걸작이 『보바리 부인Madame Bovary』이에요. 그러니까 그런 성향이 되게 큰 작가인데, 그런 독일적이라고도 할 수 있는 관념적인 어떤 문명에 대한 사유를 지극한 세속성하고 융합시키는 데 성공한 사례가 『보바리 부인』 혹은 『감정 교육L’Éducation sentimentale』 같은 작업입니다.

이 《영화사》에서도 감정 교육에 대해서는 이래저래 여러 가지 방식으로 인용이 되고 있는데 이제 이런 영화사와 같은 어떤 에세이적 작업이 아니라 이번에 상영되고 있는 고다르의 극영화 중에서 그런 측면과 관련해서 생각을 해보자면 《누벨바그》나 《오 슬프도다》 같은 경우가 문명과 세속성을 함께 아우른다라고 하는 고다르적 야심이 되게 깊게 되어 있는 그러니까 이런 측면으로 이제 고다르가 이런 걸 해낸 작가들을 선호하기도 하고 부분적으로 약간 질투하는 거 아닌가라는 생각을 하기도 합니다. 저는 고다르가 뒤라스를 질투하는 것 같지 않아요. 좋아하고 되게 좋아하는데, 그냥 자기하고 성향이 다른 작가라고 생각하는 거예요.

그런데 이제 아까 제가 고다르가 한 인터뷰 보여드렸는데 저 인터뷰가 이제 프랑스에서 나온 고다르 파 고다르(『Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard』), ‘고다르가 말하는 고다르’라는 책. 이 책에 고다르의 말과 텍스트 모음집이 실려 있는데, 거기에 흥미롭게 1993년에 고다르하고 마누엘 드 올리베이라Manoel Cândido Pinto de Oliveira가 한 인터뷰가 대담이 실려 있어요.10 근데 그건 고다르가 자청해서 한 건데 그게 언제 이루어지냐면, 올리베이라가 만든 마담 보바리 원작의 영화 《아브라함 계곡》이 프랑스에서 개봉될 당시에. 제가 볼 때, 그 작품을 보고 고다르는 엄청난 질투심에 휩싸였을 것 같습니다. ‘이걸 해내다니’…

그러니까 이제 한편으로는 《영화사》라는 작업에서 여기서도 꽤 특권적으로 언급되는 여러 영화 감독들이 있는데 이제 여러분 3A 파트 보면은 후반부에 이탈리아 영화에 관련된 것들이 쭉 나오는데 3A 파트의 종결이 《매와 참새Uccellacci E Uccellini》(1966)라고 하는 파졸리니의 영화에 걸어가는 떠돌이의 영상을 보여주면서 끝납니다. 사실 파졸리니야말로 이 세속성이라고 하는 것과 문명이라고 하는 것의 어떤 영화적 융합이라는 것에 가장 가까이 다가간 사람일 거예요. 그래서 이제 이런 측면들도 생각해 보면 고다르가 자기 영화의 어떤 영화 감독들을 끌어들일 때 ‘왜 저 사람들이 여기에 언급되는가’라는 걸 생각해 보면 떠올리게 되는 거기도 합니다.

『베르길리우스의 죽음』 발췌

다시 저 브로흐의 베르길리우스의 죽음으로 돌아가볼게요. 사실 이 책은 이 영화사에서 무려 6분에 걸쳐서 길게 인용 낭독이 돼요. 어디냐면, “치명적인 아름다움“이라는 부제가 붙은 2B 파트의 중반부에서 이 여배우 사빈 아제마Sabine Azéma가 등장해서 길게 얘기하는 게 바로 저 전체가 다 『베르길리우스의 죽음』에서 발췌한 텍스트예요.

그러니까 일단 이 『베르길리우스의 죽음』이라고 하는 헤르만 브로흐의 소설에 대해서 간략히 말씀을 드리면, 주인공은 바로 저 『아이네이스』의 저자 베르길리우스가 이 소설의 주인공입니다. 그러니까 『아이네이스』라고 하는 작품 자체는 트로이 전쟁 이후에 여신 아프로디테의 아들 아이네이스가 로마인들이 로마의 원래 전신이라고 간주했던 도시인 나비니움을 세우기까지의 모험을 기술한 귀환의 서사시인데, 브로흐가 『베르길리우스의 죽음』에서 다루고 있는 건 베르길리우스 생애의 마지막 이틀 동안이에요. 즉, 책 전체가 그 이틀 동안이에요. 그러니까 이제 그리스로부터 오랜 배 여행을 했는데 이제 이탈리아 항구 도시 브룬디시움Brundísĭum에 도착을 해요. 근데 자기가 아직도 끝내지 못한 아이네이스가 사실은 제대로 된 어떤 진정한 인식에 가지는 못하고 그냥 아름다움이라고 하는 가상적인 것의 주위만 맴돌다 지금 이렇게 헤매고 말았다… 그러면서 자기가 죽기 전에 모든 원고를 태워버리려고 해요.

그런데 그게 이 베르길리우스의 죽음에 이제 얘기라면 얘기인데 그런데 이때 그럼 책은 어떤 게 되냐면 어떤 열병에 걸려서 되게 환각에 사로잡힌 베르길리우스가 침상에 누워서 펼치는 내성의 과정이 베르길리우스의 죽음의 서사라면 서사입니다.

근데 이제 여기서 고다르가 발췌해서 활용한 텍스트를 보면 재미가 있는데, 역시 고다르답게 텍스트로 어느 한 부분이 아니라 브로흐의 원작에 이곳저곳에서 발췌한 문장들을 또 순서를 바꾼 다음에 배열해서 의미를 바꿔놓고 있어요. 그래서 제가 이제 그 쓴 글에서 정리해 놓은 게 있는데 여러분들이 혹시라도 나중에 참고하실 수 있게 책을 읽는다면 국역본 기준으로 발췌 부분들을 정리해서 제 책에 실었던 부분을 가져왔습니다.

그래서 저기 보면 보면 이 파트에서 사빈 아제마가 낭독하는 부분이 정리가 돼 있는데 보시다시피 1권에서 발췌가 집중돼 있고 2권에는 발췌된 부분이 없어요. 그리고 1번 중에서도 마지막 부분 빼고는 다 2부에서 발췌한 건데 저 페이지랑 저기 행 보시면 아시다시피 어떤 책에 순서대로 발췌한 게 아니라 앞뒤에서 발췌한 다음에 순서를 바꿔서 텍스트를 만들어서 짜증나게 할 정도로 하고 있거든요.

그래서 이런 재구성된 브로흐의 텍스트 같은 경우는 내용만 얘기를 해보자면 20세기의 영화가 원래 브로흐 책의 문맥에서 이제 떨어져 나와서 고다르의 《영화사》라는 문맥에서 다시 읽히게 돼요. 그러면서 20세기의 영화는 엄연한 죽음의 현실이 옆에 있는데도 그걸 외면하면서 아름다움을 추구하면서 빚어진 어떤 이미지의 타락이 있다… 그게 사실은 이 2B 파트의 일종의 주제라면 주제인데 저 텍스트가 사실은 굉장히 굉장히 센 텍스트들이에요. 그러니까 상당히 관념적인 언어로 쓰여진 부분이어서 낭독으로 들어서는 이해도 쉽지 않고 한편으로는 번역이 조금만 흐트러져도 이해하기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 이제 그 전체를 보기는 좀 그렇고 그래서 오히려 여러분들이 읽으면서 확인할 수 있게 해당 부분의 아주 일부를 번역본을 참고해서 제가 다시 번역한 부분을 낭독자인 사빈 아제마의 얼굴하고 겹쳐서 한번 가져와 봤습니다.

한번 ‘저 텍스트가 어떤 성격의 텍스트인가’ 하며 살펴보시기 바랍니다. 굉장히 관념적이에요.

이 텍스트는 보니까 20세기 영화가 뭔가 그 영화가 만들어질 때 지구에서 세계에서 벌어지고 있는 참상이라고 하는 걸 외면하면서 만들어낸 어떤 미의 결과. 예를 들어, 이제 그런 “치명적 아름다움”이라고 하는 이 이미 파트의 어떤 전체적인 주제 혹은 주제적 모티브가 있는데, 그거와 관련해서 헤르만 브로흐의 이 텍스트가 굉장히 길게 언급되고 있어요. 그런데 아마 여러분들이 이 부분만 봐도 짐작하시겠지만 이런 텍스트를 낭독하고 있는 걸 들어서 머리로 인지하는 게 쉽지는 않아요. 그러니까 그래서 관심이 있으신 분들이라면 아까 저기 체크해 놨던 그런 페이지 참고해 보셔서 나중에 헤르만 브로흐의 이 텍스트 자체를 한번 읽어보시는 게 좋지 않나라고 생각을 합니다.

고립, 은둔, 수인囚人

그러면 이제 『베르길리우스의 죽음』은 사실 이제 《영화사》의 핵심적인 모티브 하나랑 깊이 관련돼 있는 책이기도 해요. 다른 방식으로. 뭐냐하면, 말씀드렸다시피, 이 책이 이렇게 병상에 누워서 열병의 상태 속에서 환각에 빠진 베르길리우스가 이렇게 내성하는 동안 나오는 서사라고 했잖아요. 그러니까 뭐냐면 사실 별로 의식을 못하는 사람이에요. 소설 안에서. 그러니까 육체적으로 뭔가 움직이기가 힘든 상태에서, 그러니까 감옥에 갇혀 있거나 병상에 누워 있거나 혹은 다른 이유로 이렇게 몸을 움직일 수 없는 상태에서 상상을 하거나 사색을 하거나 혹은 치열한 어떤 내성적인 사유에 빠져드는 상태의 모티브가 또 《영화사》라고 하는 이 작품을 전체적으로 지배하고 있어요. 사실은 이건 뭐냐면 어떤 면에서는 상당히 고립된 채로 이래저래 자기가 갖고 있는 책도 뒤져보고 사진도 다시 보고 그림도 다시 보고 영화 비디오 테이프 돌려보고 텔레비전에서 녹화한 영화들 돌려보면서 이래저래 《영화사》라는 작품을 만들고 있는 고다르 자기가 이런 상태에 있다고 할 수 있는 거죠. 그러니까 이런 상태와 관련된 문학적 창조물로는, 지금 앞에 말씀드린 『베르길리우스의 죽음』 외에도, 아서 쾨슬러의 『한낮의 어둠』이나 잭 런던의 『별 방랑자』 같은 작품들이 《영화사》라는 작품에서 슬쩍슬쩍 비치거나 언급되고 있는데 이 『한낮의 어둠』이나 『별 방랑자』 같은 작품은 제가 “고다르의 서재”라는 글에서 좀 더 자세히 다뤄놓은 게 있으니 관심이 있으시다면 해당 글을 참고해 주시면 좋겠습니다.

지금 보신 거는 지금 화면에 있는 건 1A 파트에 나오는 이미지 중에 하워드 휴즈의 말년을 빗댄 그림이에요. 이제 여기서 이 레이 파트에서 고다르가 자기 목소리 육성으로 ‘하워드 휴즈가 영화사社 RKO(RKO Pictures)의 수장으로 《시민 케인》의 제작자였다.’ 이런 얘기를 하는데, 이건 그냥 터무니 없는 거짓말이죠. 역사적 오류. 그러니까 이런 실수, 사실은 실수라기보다 일부러 한 거짓말인데 대신 하워드 휴즈가 RKO의 수장도 아니고 시민 케인 제작자도 아니에요.

그런데 오히려 그렇게 하면서 하워드 휴즈라는 인물하고 《시민 케인》이라는 영화의 주인공인 케인이라는 허구적 인물을 중첩시켜보게 만드는 기능을 하고는 있습니다. 그러니까 여기 하워드 휴즈는 마틴 스콜세지가 만든 《에비에이터The Aviator》(2004) 같은 작품으로 이제 알려져 있는데 에비에이터가 이 사람의 삶을 다룬 거죠. 요즘에는 주로 최근에 또 이래저래 트위터 때문에 물의를 일으키고 있는 일론 머스크하고 가끔 비교되기도 하는 인물이에요. 20세기 초 인물 중에 초중반에 살았던.

근데 이제 여기서 고다르는 저 하워드 휴즈를 대니얼 디포의 로빈슨 크루소에 빗대고 있는데 왜냐하면 이제 나중에 말년에 이 하워드 휴즈가 라스베이거스 호텔의 맨 위층에 은둔해 살면서 때때로 자기가 만든 영화만 이렇게 고독하게 돌려보았다… 그런 일화도 있는데, 저기 보시면 그림 왼쪽에 있는 게 영사기죠. 그리고 여기에 이제 어떤 텍스트가 쓰여 있는데 여기 텍스트를 번역하면 이런 뜻입니다.

그러니까 이건 어떤 면에서 고다르 자신이 자기한테 던지는 과업이자 과제예요. 그러니까 모든 게 그의 것이었지만 그건 대단치 않은 것으로 여겨지고 이제 대체 나는 대체 누구에게 라기보다 호일이 어떻게 혹은 어디에 속하는지를 밝히는 것. ‘나는 대체 어디에 속해 있는 사람이냐’, ‘어느 자리에 있는 사람이냐’ 이걸 위해 과거로의 여행을 감행하는 거예요. 이게 다시 베르길리우스의 인용구로 돌아가면

2A - 오직 영화만이Seul le cinéma

이렇게 해서 영화는 영사기, 즉, 저 프로젝션의 장치라고 하는 건 움직이지 않는 자들을 위한 혹은 움직이지 못하는 자들을 위한 여행의 도구가 되는데, 이 주제가 본격적으로 펼쳐지는 게 바로 2A라는 파트예요. 이 파트의 제목이 “오직 영화만이“(Seul le cinéma). 그래서 2A 파트를 보면 영화평론가 세르주 다네 하고 이야기를 나누던 고다르가 어느 순간 이런 얘기를 합니다.

이렇게 고다르가 말할 때, 그 말과 더불어서 이런 이미지들이 쭉 나옵니다.

투사投社, 영사映寫

《영화의 역사(들)》의 "2A - Seul le cinéma"(오직 영화만이) 中

“내게 있어서 영화는 다른 것보다 큰 역사인데 왜냐하면 그게 투사 영사 프로젝션되는 역사이기 때문입니다” 라고 할 때, 이미지들을 잘 보시면 이런 것도 출처 자체보다 저 이미지들이 보여주는 몸짓이나 동작의 성격만 보면 다 뭔가 앞으로 뛰거나 발사되는 거예요.

말 그대로 뭐냐면 투신投身. 던지는. 몸을 던지는. 그러면서 이제 이런 투신 투사 앞으로 쏜다. 그러니까 프로젝트. 프로젝션을 그러니까 프로제트(projet)라고 하는 말이 어원적으로 ‘뭔가를 던지다’라는 뜻인데, 프로젝트라고 하면 ‘앞으로 던진다’라는 말이 되니까 프로젝션이라는 말이 나왔을 때 고다르가 이렇게 앞으로 몸을 던지는 인물들을 보여준 건 프로젝션이라는 단어의 어떤 어원적 연상과 관련해서라는 거는 확실합니다. 그리고 이제 그러면서 뭐라고 하냐면 이제 나오는 텍스트가 “오직 영화만이”라고 하는 텍스트가 떠올라요. 역시 이 부분의 이미지들도 딱히 출처를 모르더라도 그 이미지들의 형태 자체에 집중하며 영상의 대선을 따라가기에 무리가 없습니다.

그리고 잠시 후에 고다르는 우리한테 나폴레옹 군대에서 싸우다가 포로로 잡힌 뒤에 모스크바의 감옥에서 사영 기하(프로젝티브 지오메트리)의 원리를 고안한 장 빅토르 퐁슬레Jean-Victor Poncelet에 대한 이야기를 해요. 사영 기하학은 어떤 특정한 입체가 있을 때 그걸 빛을 비추면 여기에 맺히는 형태가 어떤 것인가… 이런 걸 연구하는 기하학이라고 할 수 있죠. 말하자면 영화의 원리인 프로젝션. 근데 이게 뭐가 흥미롭냐면, 이 프로젝션이라는 말을 할 때 사영기하학의 원리를 보완한 장 빅토르 퐁슬레의 얘기를 했다는 것 자체보다, 그가 그걸 어디서 보완했다? 포로로 잡혀서 모스크바의 감옥에서 다시 이 프로젝션은 어떤 움직이지 못한다, 갇혀 있다라고 하는 수인囚人의 어떤 모티브하고 결합되고 있어요.

그러니까 갇힌 사람들, 움직이지 못하거나 혹은 움직이지 않는 사람들의 정신적 여행으로서의 영화를 위한 개념적인 원리가 제시가 되고 있습니다.

그래서 이제 “하나의 역사”라는 부제를 지닌 1B 파트에서 거듭 변주되면서 등장하는 이미지가 하나 있어요. 근데 이 이미지는 그 1B 파트만이 아니라 이제 마지막으로 보신 8번째, 즉, 4B 파트에 이르기까지도 계속 걸쳐서 나오기 때문에 오늘 《영화사》라는 작품을 보신 분들은 필경 기억을 하실 겁니다. 이 이미 그래서 이 작품 역시 다른 영화의 스틸에서 따온 건데 이 작품은 1949년에 발표된 작품이에요. 근데 고다르는 《영화사》라는 작품에서 이 이미지를 인용하고 있는데 이 이미지는 이보다는 좀 큰 스틸 사진의 일부예요.

뭐냐하면 이거예요. 저기 네모 안에는 이제 고다르 영화사 이미지를 얹은 거고, 이게 이제 원래 이미지예요. 그래서 이거는 보면 영사 중 하나를 두고 남녀가 투사 영사 즉 프로젝션을 하고 있는 상황의 이미지인데 이게 이 고다르의 《영화의 역사들》/《영화사》라는 작품 전체에서 프로젝션과 관련된 어떤 언급이 등장할 때 굉장히 주요하게 반복적으로 등장하는 이미지이기도 합니다. 그런데 재미있는 건 이 작품의 제목이 뭐냐면, 프리즌(《감옥Fängelse》(1949)). 그러니까 잉마르 베리만Ingmar Bergman이 1949년에 만든 작품인데 그러니까 어떤 계열이 있어요. 그러니까 투사, 영사를 한다… 프로젝션이라고 하는 게 말하는 어떤 앞으로 던진다는 게 있지만 이거는 영화의 영사라는 거와 결합되고 이렇게 프로젝션, 던지는 작업을 통해서 무언가를 보고 특히 반추하고 하는 거라고 하는 거는 움직이지 못하는 자들, 움직이지 않는 자들, 갇힌 자들, 프리즈너들, 이런 행위라고 하는 것들이 계속 영화에서 이래저래 변합되고 또 반복되고 그러고 있습니다. 그래서 이제 보면 이렇게 시각적으로 제시되는 경우도 있고 이제 다시 원래 오늘 강연의 주제로 조금 다시 돌아가 보면 2A 파트에서(8개 에피소드 중에 세 번째 에피소드에서) 보신 분들이 가장 인상 깊게 기억하는 부분 중에 하나가 아마 이 줄리 델피Julie Delpy가 낭독하는 부분일 거예요.

보들레르 《여행》

근데 이때 이제 여배우 줄리 델피의 얼굴 위로 터너의 그림 《평온 – 바다에서의 매장Peace – Burial at Sea》이라는 그림이 이제 떠오르는 게 보이고 다른 그림이 하나 더 보여진 다음에 이 줄리 델피가 낭독을 시작합니다. 근데 여기서 이제 줄리 델피가 낭독하고 있는 텍스트는 보들레르의 『악의 꽃Les Fleurs du mal』의 대단원을 장식하는 아주 유명한 시죠. 《여행Le Voyage》이라고 하는 시. 그래서 여러 이미지하고 사운드가 떠오르는 가운데 줄리 델피의 낭독은 시 전문을 거의 다 읽을 때까지 13분 동안 이어져요. 굉장히 길죠. 저 에피소드 하나가 26분인 걸 고려하면 사실상 반 정도가 낭독으로 이루어지고, 중간중간 다른 걸로 중단되는데, 아무튼 이게 흥미롭습니다. 여기서는 이 시각적으로는 제가 앞서 말씀드린 프로젝션이라든지 어떤 수인, 움직이지 못하는 자의 모티브 이런 게 시각적으로는 없는데 보들레르의 시 자체가 뭐냐면 “지도와 판화를 사랑하는 아이에게 우주는 그의 엄청난 식욕과 같은 것 등불 아래에 비치는 세계는 얼마나 큰가 추억의 눈으로 본 세계는 그토록 작은데”라고 이렇게 시작을 합니다.

그래서 이제 이 줄리 델피의 낭독과 더불어서 여러분들이 잘 떠올려보시면 한 남자를 피해서 보트를 타고 달아나는 두 아이의 모습이 담긴 영상이 굉장히 길게 이어집니다. 이 시가 여기서 ‘등불 아래에 비치는 세계’라는 표현을 통해서 영화 스크린에 영사되는 세계에 대한 비유로 이어지고 있다는 점을 간파하실 수 있을 거고요. 한편으로는, 여기서 고다르는 보들레르의 시를 움직이지 않거나 움직이지 못하는 이들의 프로젝션, 그러한 프로젝션으로서의 여행에 대한 걸로 전유하고 있어요. 왜냐하면 시각적으로 보이는 게 아이들이 탄 배는 상당히 움직이는 거기는 하죠. 1년의 장소를 가로지른 여행의 배인데 사실은 그 배는 일종의 감옥이자 응신처예요. 그들은 이게 움직이지 않고 누군지 모르지만 남자를 피해서 지금 도망쳐서 탔잖아요. 그 배 밖으로 나갈 수 없어요. 그리고 뭐냐면 이 아이들은 움직이지 않는 대신 세계가 움직여요 이 부분이 이제 들뢰즈Gilles Deleuze 식으로 말하자면 세계의 운동, 세계의 움직임 과 연관되는 그런 부분들이겠죠. 그래서, 그게 뭐냐면 바로 영화가 그래요. 영화는 우리를 대신해서 세계가 움직이는 것. 갇혀 있거나 움직이지 못하거나 나를 운신할 수 없는 자들을 위해서 세계가 움직이는 것. 그래서 이제 이 아이들이 탄 배의 연상이 보들레르의 시하고 결합해서 하나의 영화적인 것의 형상을 환기시킬 수 있는 거죠. 제가 방금 읽어드린 건 한국에 나와 있는 윤영애 선생의 번역(문학과지성사, 2021)인데 이 번역으로 해당 부분을 한번 보도록 하겠습니다.

여기까지 한번 보셨는데, 이제 여기 한글 자막으로 얹어놓은 거는 윤영애 선생이 번역하신 『악의 꽃』에서 이제 발췌한 부분이에요. 같이 봤는데 이거 보실 때 줄리 델피의 낭독 장면이 나오기 전에 보시면 영사기를 켜는 광경이 보이고 단어(ENVOI 1)가 화면 위에 뜨는데, 엉부아라고 하면 ‘보내다’, ‘고치다’, ‘발송하다’ 이런 뜻이 있고, 한편으로는 ‘던지다’, ‘차다’, ‘발사하다’라는 뜻이 있어요. 그래서 이제 그거에 이제 명상으로 엉과라고 뜨는데 그러면 이제 여러분들은 고다르가 제가 이제 아까 앞서 가져온 것 중에 이거 투사, 영사와 관련해서 보여줬던 이 이미지들을 떠올리실 수도 있을 거예요.

그러니까 고다르는 여기서 엉부아라는 저 단어를 ‘발송’/’보낸다’라는 뜻이랑 ‘투사’라는 의미를 함께 담아서 쓰고 있다고 생각이 돼요. 그러니까 한자으로 투사라고 하면 우리 말에서 ‘던질 投’, ‘쏠 射’, 그러니까 뭔가 앞으로 던지는 건데 프로젝트는 제가 얘기한 대로 어원상 제트가 ‘던지다’라는 뜻을 지니고 있고 프로젝트라고 하면 앞으로 던진다는 뜻이 된다고 했습니다. 그래서 이게 영어 단어에서 가령 리젝트라고 하면 되돌려 던지는 거니까 거부하는 게 되고,인젝트라고 하면 안으로 던지는 거니까 주사하는 게 되고… 이런 뜻이 되는데 그다음 프로젝트라고 하는 건 ‘앞으로 던진다‘…

그러니까 저 엉부아라고 하는 게 보낸다라는 뜻도 있는데 한편으로는 뭔가 던진다라고 하는 이 프로젝션의 계열에도 지금 엮여 있는 단어라고 생각도 들거든요. 그러니까 이 인용 영상들을 보면 프로젝트를 분명 앞으로 던진다 라는 것으로 받아들이고 있죠. 그래서 이제 그걸 그래서 제가 엉부아라는 이 단어 역시 던진다는 뜻이 강하게 들어가는 용어로 쓰고 있다고 봐서, 그리고 한편으로는 이 단어와 더불어서 영사기가 나오고 있기도 해서 이 단어는 제 생각에는 번역을 한다면 투사라고 번역을 하는 게 좋지 않을까 생각을 해봅니다.

여기서 조금 전에 영상을 보셨는데, 보들레르의 시하고 함께 낭독과 함께 보고 있으면, 여러분들이 저 아이들이 탈출하는 저게 어떤 영화에서 발췌한 건지를 모른다고 해서 이 영화의 이 해당 부분의 의미 작용에 크게 혼선을 일으킨다고 보지 않아요. 오히려 정말 이런 사례야말로 고다르가 발췌한 영상을 극도로 자율적인 방식으로 자기 영화 안에서 완전히 다른 맥락 안에 넣어놓는 얘라고 할 수 있다… 이제 물론 통신이라는 걸 사람이 막을 수는 없기 때문에 영화 자체는 이제 보신 분들도 많겠지만 이제 배우인 찰스 로튼이 연출했던 유일한 영화인 《사냥꾼의 밤》이라는 영화 이렇게 좀 몇 개 군데군데 이렇게 발주해 가면서 봤는데 사실 이렇게 《영화사》를 보고 있으면 텍스트 혹은 문학적인 인용의 계열들을 따라가면서 보고 있으면 되게 재밌는 부분이 많고 영화를 다시 볼 때 이제 미처 몰랐던 어떤 것들이 읽히는 경우가 있어요. 이미지나 사운드하고는 상당히 다르게.

4B - 우리 사이의 기호들Les signes parmi nous

근데 이제 이렇게 하다 보면 오늘 밤새도록 계속 해도 끝이 없기 때문에, 쓴 글이 있다고 말씀드렸으니까 더 필요하시다면 그걸 보셔도 좋고요. 아니면 또 여러분들이 이렇게 앞으로 또 다른 기회가 돼서 볼 수 있을 텐데 다만 제가 지금까지 얘기한 게 주로 앞의 4개 챕터 첫 4개 챕터를 위주로 얘기했는데, 이제 조금 건너뛰어서 마지막 챕터로 한번 가보겠습니다. 마지막 챕터니까 4B 챕터예요. 그 마지막 챕터는 부제가 “우리 사이의 기호들”이에요. 왼쪽에 있는 근데 이 챕터 중에, 어딜 살펴보려고 하냐면, 대단히 흥미로운 모리스 블랑쇼의 인용이 있어요. 저는 작년에 “어쨌거나 밤은 무척 짧을 것이다”(『어쨌거나 밤은 무척 짧을 것이다 : 세기의 아이들을 위한 반영화입문』)라는 책을 냈는데 사실 이 책을 낼 때 주요 아이디어를 얻은 책이 원래 이거예요. 다만, 저 책을 쓸 때는 이 책이 번역이 아직 안 나와 있었어요. 그런데 제가 이 책과 관련해서 미리 2020년에 아트선재센터에서 “반反영화입문: 연명하지 않는 영화의 삶“이라는 제목으로 강연을 할 때, 이 책과 관련해서 몇 가지 이야기를 한 게 있습니다.11 근데 왜 했냐면, 이 발췌는 — 여러분도 보신 지 얼마 안 됐으니까 금방 떠올리실 텐데 — 《영화사》 4B 파트의 말미에 고다르가 몇몇 작가들을 하나하나 글자로 이름을 밝히면서 그들의 책에서 발췌한 것들을 자신의 육성으로 읽는 부분이거든요. 모리스 블랑쇼의 『우정』이라고 하는 이 책은 끝에서 두 번째 등장해요.

그런데 여기에 나오는 인용구는, 사실 고다르의 인용의 방식 혹은 《영화사》라고 하는 작품 자체와 관련해서, 굉장히 중요한 어떤 걸 담고 있다고 생각을 했기 때문에 이 텍스트 자체에 좀 집중한 측면이 있어요. 근데 당시 강연할 때는 《영화사》는 보여주지 않고 이 얘기만 했더니 얘기하는 동안 다 주무시더라고요. 어쩔 수 없었는데, 여기선 다 보셨으니까 오히려 그때보다는 좀 더 재미있게 들으실 수 있을 거라고 생각을 가졌고, 한편으로는 사실 그 인용 부분이 번역과 관련해서 상당히 문제되는 부분이기도 합니다.

문제적이라는 건 번역이 좋다, 나쁘다가 아니라 해석의 여지가 상당히 커요. 그래서 한국어로 번역할 때 이걸 어떻게 할지 결정을 해야 되는데, 물론 저의 결정도 있지만, 그 결정은 그냥 내린 게 아니라 ‘모리스 블랑쇼의 의미대로라면 그렇게 안 할 것 같은데, 고다르가 이 텍스트를 인용할 때 고다르의 이 영화 안에서는 이쪽이 맞다’라고 생각하는 게 있거든요. 그러니까 그 부분을 좀 살펴보려고 하는데, 이제 거기를 보면 고다르가 ‘어디서 뭐가 인용됐습니다’ 이런 걸 좀 얘기했지만 이 우정이라는 책의 한 부분을 통해서는 고다르가 실제로 텍스트를 어떻게 구성하는지를 좀 보여드리려고 해요. 상당히 재밌습니다.

그러니까 남의 텍스트 안에 자기를 기입하는 방식이 어떤지를, 그걸 실례實例로 들기에 되게 좋은 부분이 이거라고 생각하는데, 마침 이제 이게 번역이 돼 있고 근데 2020년에 강의할 때는 이 책은 번역이 안 돼서 대신 이제 이미 번역이 나와 있는 『문학의 공간』이라는 모리스 블랑쇼의 책에 있는 글 중에 “이미지라는 것에 관한 두 개의 해석”(부록 中)이라는 글을 참고해 보라고 청중분들께 권해드리기도 했습니다.

이 글과 별도로, 모리스 블랑쇼의 『문학의 공간』은 이 《영화사》와 관련해서도 상당히 흥미로운 텍스트들이 많이 등장하는데 특히 거기에 있는 것 중에 “오르페우스의 시선“(V부_영감 中)이라는 글이 있어요. 그거는 오늘 제가 말씀드린 오르페우스적 여행의 모티브와 관련해서 굉장히 흥미롭게 읽을 수 있는 일이기도 합니다. 하지만 고다르가 《영화사》에서 직접 인용을 하고 있는 건 이 책(『우정』)이에요.

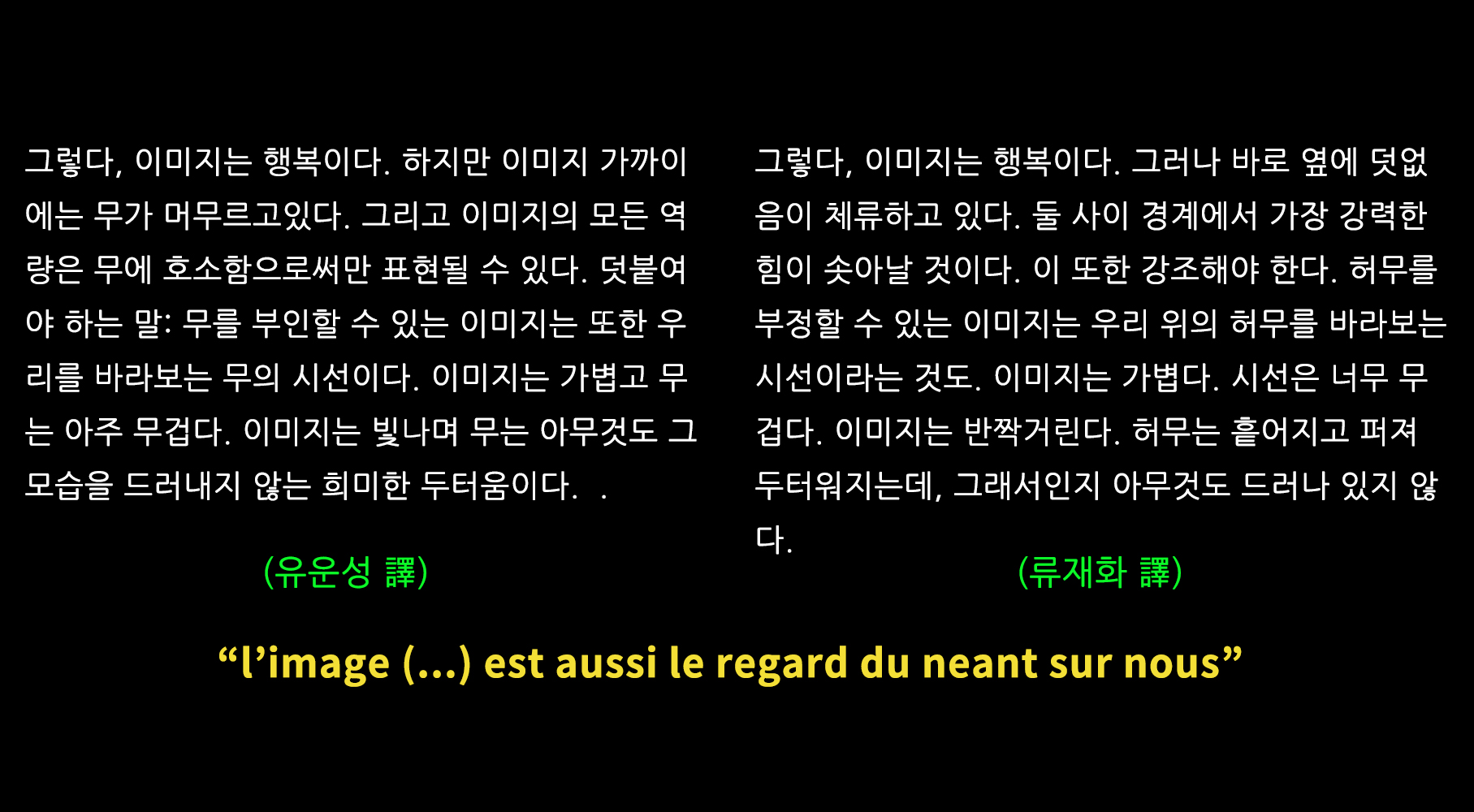

그리고 참 공교롭게도 올해 고다르가 조력 자살로 세상을 떠나기 열흘 전쯤에 이 책이 한국어 번역으로 나왔어요. 그래서 이제 이 책에 대한 얘기로 좀 정리를 해보려고 하는데 우선 해당 부분을 먼저 좀 살펴보고 얘기를 해 나가도록 하겠습니다. 해당 부분이라고 하는 건, ‘영화에서 이 텍스트가 어떻게, 어떤 이미지에서 이야기되고 있는가’… 그래서 제가 모리스 블랑쇼의 텍스트를 번역한 건데, 여러분들이 오늘 보신 자막이랑 조금 번역이 달라요. 그러니까 ‘어느 쪽이 맞다, 틀리다’보다 저는 ‘이렇게 보는 게 맞다’라고 생각을 해서 이렇게 번역을 한 겁니다. 이렇게 봤어요.

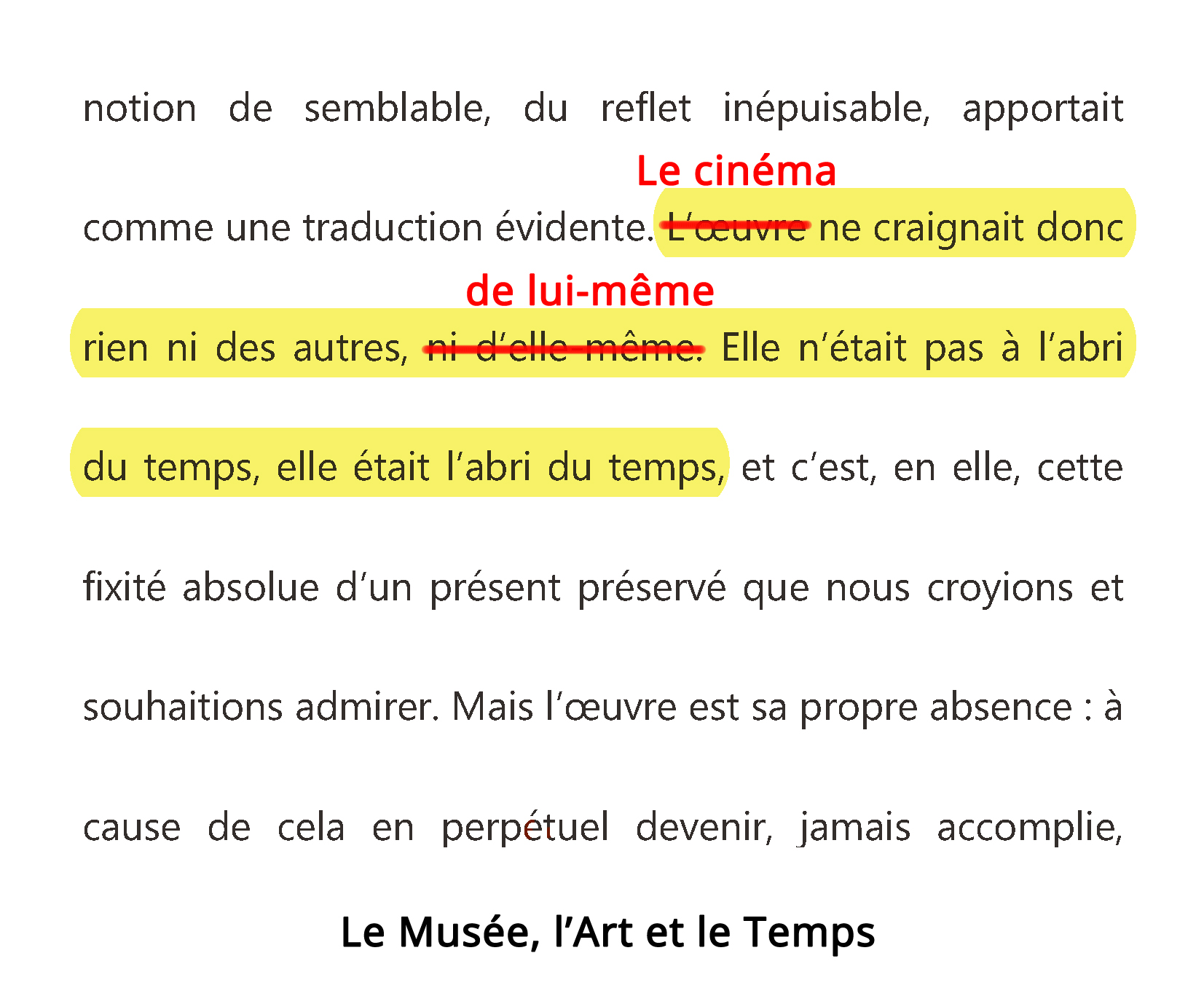

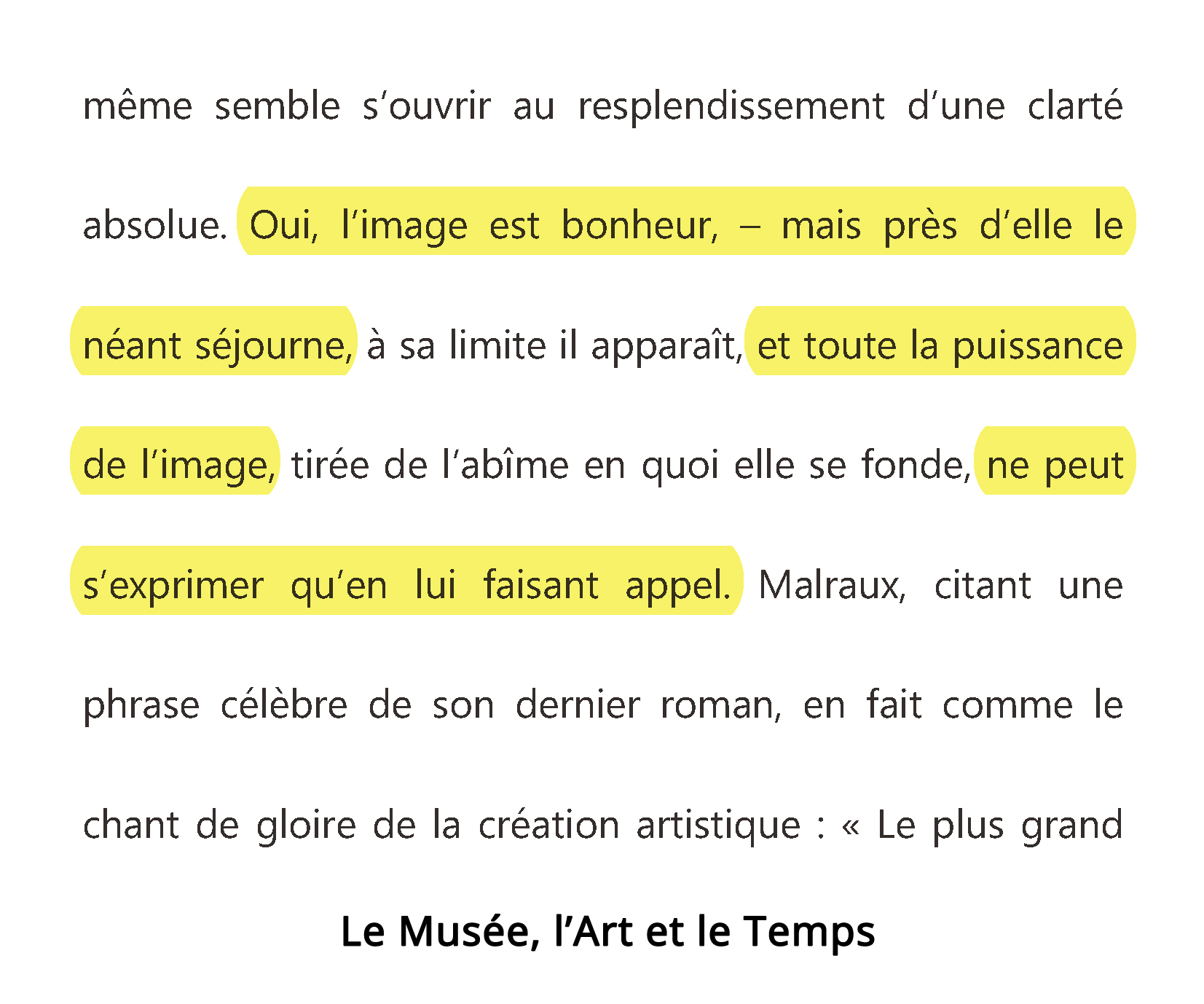

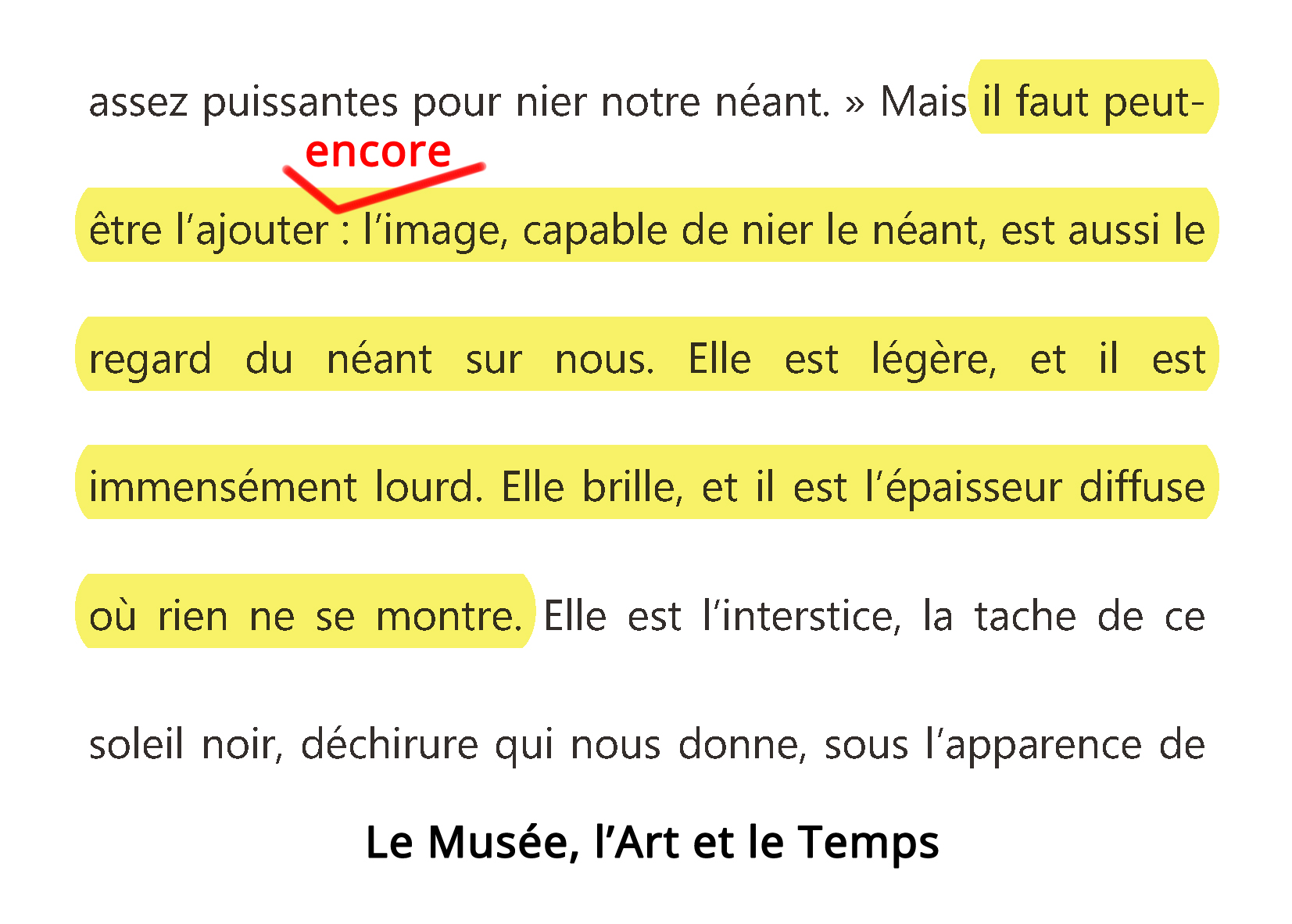

『우정』

그래서 이 부분의 번역은 제가 한 거라서 조금 다르다고 했는데, 이제 왜 그렇게 했는지 좀 말씀을 드릴게요. 이건 고다르의 이제 블랑쇼 『우정』의 프랑스어 원전을 기준으로 하면 “2. 박물관과 예술과 시간”이라는 제목의 챕터에서 발췌해서 내레이션을 구성하고 있습니다. 1971년 판 기준으로는 48쪽에서 51쪽 사이에서 군데군데 발췌하고 일부 단어를 바꿔서 내레이션을 구성했어요. 그리고 저기 제가 형광 표시로 해놓은 부분이 고다르가 발췌한 부분이에요. 그래서 《영화사》의 프랑스어인 이 내레이션을 이 텍스트 뒤에다 다시 들려드릴 텐데 한 번 내레이션을 들으면서 이 텍스트를 한번 따라가 보시기 바랄게요. 이렇게 한번 그냥 저 텍스트를 놓고 목소리를 들려드렸는데 ‘뭔가 좀 다른데’라는 느낌을 받으셨을 수 있어요. 왜냐면 부분부분 고다르가 단어들을 바꿔서 읽고 있기 때문이에요. 그러면 고다르가 단어를 바꿔서 읽고 있는 부분이 어디냐면 이렇습니다.

그러니까 (ㄹ+외)뢰브르. ‘작품’이라고 블랑쇼가 얘기하고 있는 거를 고다르는 르 시네마로 바꿨고 그렇게 바꾸다 보니까 인칭 대명사를 여성형에서 남성형12으로 이제 바꾸어야 하게 됐죠. 그래서 이제 이런 여성형 인칭 대명사(elle-même / Elle / elle). 원래 외브르를 가리키는 건 시네마를 가리키는일로 그래서 이제 이렇게 바꿔놓고 또 없던 거를 자기가 이제 읽을 때 이렇게 글자를 훅 집어넣어서 읽기도 해요. 그래서 이거를 한번 들어보세요. 그러면 이제 착오가 없이 실제로 이렇게 그대로 따라가면서 이제 읽게 되는 걸 확인하실 수 있어요. 여러분들 편의를 위해 이렇게 번역된 문장이랑 원문을 같이 놔두겠습니다. 그래서 보면.

오늘 제가 이 부분을 살펴보는 건 이 내용에 대해서 주석을 제공하기 위해서는 아닙니다. 저는 블랑쇼하고 고다르… 무와 이미지의 관계에 대한 논변을 나름대로 해석하면서 『어쨌거나 밤은 무척 짧을 것이다』라는 책에 썼으니까, 그러니까 그 정도로 무와 이미지 관계에 대한 논변은 어느 정도는 따로 따뤄야 되는 별도의 주제가 될 수 있다고 생각해요. 그래서 그거 자체로 이 텍스트를 해석하는 건 하지 않을 텐데, 다만 저는 이 구절이 해석 번역과 관련해서 논란이 있을 수 있는 부분이기 때문에 여러분들한테 과제로 제시하려고 하는 거예요.

뭐냐면, 여기를 잘 보시면 여기 이제 제가 번역한 게 ‘이미지는 가볍고 그리고 무無는 아주 무겁다 이미지는 빛나며 무는 아무것도 그 모습을 드러내지 않는 희미한 두터움이다’(Elle est légère, et il est immensément lourd. Elle brille, et il est l’épaisseur diffuse où rien ne se montre.)라고 여기 보시면 이미지라고 제가 번역한 건 인칭 대명사 엘로 돼 있고 무(néant)라고 번역한 거는 인칭 대명사 일13로 돼 있어요. 그래서 이제 여성형 인칭 대명사로 이미지를 받고 있고 남성형 인칭 대명사로 네앙을 받고 있다고 본 건데, 이거는 이 구절을 보는 사람마다 입장이 좀 다른 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 이 엘하고 일이 인칭 대명사가 뭘 지시하는 걸까… 지금 여기 고쳐놓은 거 보셨지만 이제 여기 보면 어쨌든 이미지는 원래대로라고 하면 이건 남성형이라서 이것도 일로 받아야 되는데 근데 이제 저는 이제 이렇게 엘이 이제 이미지를 여성으로 받고 있고 일이라고 하는 인칭대명사는 고 르네앙을 이제 남성용으로 갖고 있다. 생각을 하고 이런 번역을 제시를 했는데 영어 번역본 같은 경우를 보면 이렇게 돼 있어요. 전부 ‘it’이에요. 그리고 잘 보시면 아마 우리는 이런 말을 덧붙여야 할 것 같다. 물을 부인할 수 이미지는 또한 이런 이미지인데 뭐냐하면 뭐냐하면 영역자는 프랑스 원어에서 엘, 일로 돼 있는 거를 둘 모두를 이미지를 가리키는 쪽으로 보고 해석하고 있어요.

그러면 한국어판은 어떨까… 그런데 ‘영어판이 이게 틀렸다’ 이런 얘기를 하고 싶은 건 아니고, 이렇게 해놓으면 뜻이 이렇게 됩니다.

그러니까 제 번역은

즉, 영어 번역본에서는 프랑스어 원어의 엘, 일이라는 여성/남성 인칭 대명사 두 개가 모두 이미지를 가리키는 걸로 보고, 이미지가 이중적인 성격을 띠고 있는 걸로 가리키게 되니까 영어 번역본은 상당히 역설적인 풍미가 좀 생겨요. 이것도 해석이라면 해석이겠죠. 근데 한국어판은 어떨까…

이거는 이제 제가 번역한 건데 오른쪽이 한국어판 번역 일단 오해를 피하기 위해서 좀 말씀드리자면 저는 이 번역판을 굉장히 즐겁게 읽고 있습니다. 그리고 오늘 지금 이 번역판을 제시하는 건 ‘이 번역이 안 좋다’ 이런 얘기를 하려는 게 아니니까 오해가 없기를 바라고요. 뭐냐하면, 오히려 이 책으로 여러분들이 보리스 블랑쇼의 『우정』이라는 근사한 텍스트에 접근하면 좋겠다는 생각이고 이게 번역자분이 돼서 감사드리는데 다만 이 부분에 대해서라면 번역을 하신 류재화 선생하고 저하고 생각이 좀 다른 것 같다… 라는 것뿐이에요.

이제 번역한 것을 보시면 르 네앙이라고 하는 거를 ‘덧없음‘으로 옮기기도 하고 여기서 한편으로는 그거를 ‘허무‘로 옮기기도 하셨어요. 저는 다 ‘무‘라고 했고, 영어 번역자는 너씽니스라고 했고, 류재화 선생님은 이거를 이제 문맥에 따라서 조금 풍미를 살려서 ‘덧없음’으로 하기도 하고 ‘허무’로 옮기기도 했습니다. 근데 이거는 별로 상관이 없는데, 다만 저는 ‘덧없음’이나 ‘허무’라고 하면, 한국어에서 ‘무’라는 표현에 비해서 부정적인 가치 판단이 조금 들어가 있어서 좀 꺼려지는 편이었거든요. 그래서 안 쓴 거고요. 표현상의 이런 사소한 차이를 제외하고, 여러분들이 눈여겨볼 건 두 개예요. 저는 엘을 ‘이미지‘로 일을 ‘무‘로 옮겼는데, 류재화 선생은 엘은 모두 ‘이미지‘로 옮겼어요. 근데 일은 달라요. 뭐냐면, 한 번은 ‘시선‘이라고 옮기셨고 다른 한 번은 ‘허무‘로 옮기셨어요. 그러니까 ‘이미지는 가볍다’, ‘시선은 너무 무겁다’. 저는 ‘이미지는 가볍고 물은 아주 무겁다’고 그랬죠. 왜 이런 일이 일어났냐면… 이 프랑스어 표현 때문에.

(l'image, (...), est aussi le regard du néant sur nous).

이걸 어떻게 해석할 것인가… 이미지(l’image)는 우리(nous)를 바라보고(regard; 시선) 있는 무(néant). 그러니까 ‘무’가 우리를 바라보고 있는데, 그 ‘무’라는 것의 ‘시선’으로 해석을 할 것인지, 혹은 우리를 바라보는 ‘무’라는 것을 보고 있는 시선인지… 그러니까 ‘시선’이라는 게, 이거의 주체가, ‘무’가 바라보고 있는지, 무언가가 ‘무’를 바라보고 있는지로 해석하느냐에 따라서 달라지고… 그거에 따라서, 뭐냐면 류재화 선생은 어떻게 해석을 하셨냐면 우리 위의 허무를 바라보는 시선, 즉, 시선이 허무를 바라보는 이 허무. 무라고 하는 것을 바라보는 주체가 이 시선이기 때문에, 이 시선으로 한번 받아서 이렇게 옮기신 거예요. 그래서 조금 달라요.

지금 말을 잘못 한 것 같은데, 다시 말씀드리겠습니다. 이 부분 해석을, 우리 위에(sur) 있는 무를 바라보는 시선인지, 아니면 우리 위에 내려앉은 무가 우리를 혹은 무언가를 보는 시선인지. 어느 것으로 보는지에 따라 다르다… 그런데 류재화 선생은 “우리 위의 허무를 바라보는 시선“이라고 하셨고, 저는 “우리를 바라보는 무의 시선“이라고 했어요. 무가 바라보는 거냐, 무를 바라보는 거냐, 이거에 따라서. (이외에) 저 인칭대명사를 뭘로 해석하느냐의 차이도 있고요. 저는 류재화 선생의 번역도 좋다고 생각합니다.

근데 제가 이렇게 한 거는, 고다르는 이걸로 받아들이고 있다고 보기 때문에, 그러니까 무와 이미지라고 하는 거의 관계를… ‘이미지는 가볍고 무는 아주 많이 무겁다. 이미지는 빛나며 무는 아무것도 그 모습을 드러내지 않는 희미한 두터움이다.’ 그러니까, 이 영화 《영화사》를 보면 이미지라고 하는 거를 연계하는 일종의 어떤 계열, 이미지의 계열이 있습니다. 주로 여성 혹은 천사와 같은 단어… 가벼움. 이런 게 있다면, 무와 관련된 어떤 암흑이나 잔혹성이라든지 나중에 나오는 《노스페라투》 같은 이미지들이 있죠.

근데 말하자면 이미지라고 하는 게, 저 무와의 관련 속에서만 기능할 수 있다는 거를 얘기한다면, 고다르의 문맥에서는, 이 블랑쇼의 이 구절을 제가 지금 왼쪽에 제시한 것처럼 번역하는 게 맞지 않겠는가, 라고 하는 생각이에요. 그래서 이제 이렇게 왜 번역했는지를 말씀을 드렸으니까, 여러분들은 저랑 생각이 다를 수도 있지만, 이 부분은 단순한 부분이라기보다 이 고다르의 《영화사》라는 것 전체와 관련된 것이기도 하기 때문에 좀 중요한 부분이거든요.

제가 오늘 이 인용과 관련된 이미지 텍스트(를) 따오는 것의 인용과 관련된 몇 가지 고다르의 특성을 얘기드렸잖아요. 그럴 때 특히 이미지와 관련해서 영화 발췌 이미지들과 관련해서 그게 기능하기 위해서는 오히려 그 이미지의 출처에 대해 망각이 필요하다는 얘기도 드렸어요. 그런데, 말하자면, 그 이미지는 항상 죽음을 통과해와요. 또 한편으로는 완전히 그렇게만 기능하지 않는 경우도 있어요. 그러니까 이런 이념과 관련해서도 이미지와 무 사이의 변증법이라고 하는 것이 이 영화 안에서 계속 기능하고 있거든요. 그러니까 사실 모리스 블랑쇼의 이 문구는 단지 고다르가 좋아하는 어떤 구절을 가져왔다가 아니라, 이 《영화사》라는 텍스트이자 작품을 관장하는 어떤 구성상의 원리를 암시하는 인용구이기도 하다는 거예요. 그래서 이 인용구의 해석은 중요하다… 근데 상당히 논란이 될 수 있는 부분이다…

그래서 저는 그냥 제가 번역한 것만 제시하기보다는, 여러분들이 참고할 수 있는 프랑스 원문하고 영어 원문, 그리고 한국어 번역문까지를 다 제시했으니 이 영화를 본 여러분들의 인상에 따라 혹은 앞으로 이 영화를 보실 때 여러분들의 생각에 따라서 ‘한번 나는 저 인용구를 이렇게 생각해 보겠다’ 혹은 ‘고다르는 이런 방식으로 받아들이고 있다’ 그런 걸 생각해 보시면 되게 좋을 것 같습니다.

네, 그래서 이제 마지막으로 해당 부분 다시 한 번 보도록 하겠습니다. 여기까지인데요. 이제 이 《영화사》라는 작품 전체를 이렇게 하나하나 어떤 문학적 창조들을 다룰 수는 없다. 보니까 오히려 이렇게 언급을 아예 안 하거나 누락한 부분도 많은데 여기에 누가 나온다. 이런 식으로 하기보다는 그냥 특정 부분들을 좀 골라가지고 이 영화의 전체 구조와 관련해서 여러분들한테 도움이 될 만하다 생각하는 것들을 좀 정리해 봤어요.

마치며

《오른쪽에 주의하라》(1987) 中

그래서 제가 준비한 건 여기까지인데, 오늘 주제와 관련해서는 조금 별도로 중요한 부분이, 고다르가 이 영화에서만이 아니라 여러 부분들에서 인용하고 또 말하고 있는 부분이 있는데 이미지의 힘과 관련된 거예요. 뭐냐면, 어떤 이미지가 강력한 거는 그것이 잔혹하거나 환상적이어서가 아니다. 오히려 그게 적절하게 거리를 두고 있다… 그러니까 이제 그게 약간 번역이 조금 달랐었는데 그거와 관련해서 좀 언급을 드리고 끝내는 게 좋을 것 같습니다.

왜냐하면, 강의 준비하던 며칠 사이 생긴 일인데, 지난 주에 이태원에서 참사가 있었죠. 이걸 보고 있으니까 또 이번에 상영되는 고다르 영화가 하나 떠올랐어요. 이미 한 번은 상영했는데, 참사 2주차가 되는 다음 주에 상영이 있더라고요 일요일 날 《오른쪽에 주의하라》라는 작품이었습니다. 그 영화를 보시면 어떤 스타디움처럼 보이는 장소가 나와요. 그리고 거기 화면에 직접 보이지는 않지만 화면 바깥에서 뭔가 경기가 벌어지고 있는 것 같은 사운드가 계속 들려오고 스타디움의 객석에 죽어 있거나 죽어가는 사람들이 이렇게 쓰러져 있는 게 보입니다. 그게 사실은 1985년에 벨기에서 있었던 축구 팬들 사이에 있었던 분란으로 일어난 참사(헤이젤(에이젤) 참사; Drame du Heysel; Heysel Stadium disaster)예요. 30명 이상이 죽었고 600명 정도가 다쳤었어요.

근데 왜 제가 이 얘기를 하냐면, 영화에서 참사를 보여준다 혹은 그걸 언급한다에 대해서가 아니라, 오늘 《영화사》 보시면서 혹은 제 강의를 들으시면서 아셨겠지만, 어떤 사태 사건에 대한 인식을 우리가 알기 위해서는 그거 자체의 잔혹함이나 혹은 그것 자체에 대해 말하는 것만으로 되지 않고 적절하게 거리를 두고 있는 다른 무언가와 병치시키는 게 필요하다는 게 있어요. 그 영화에서 고다르의 몽타주 혹은 병치는, 보통 고다르 영화의 몽타주들을 알고 있는 사람한테는 상당히 멀리 나갔다고 여겨질 정도였거든요.

뭐냐면 85년에 벨기에 스타이드에서 있었던 게 유명한 참사인데, 그걸 보여주면서 아까 안제이 뭉크의 《승객》 이미지로 보여줬던 철조망 같은 거 있죠. 그런 철조망 이미지 같은 걸 보여주고, 그리고 이제 호텔 테르미누스, 나는 호텔 테르미누스에 있었던 것 같아, 혹은 크리스탈의 방. 이런 건 굳이 설명 안 해도 여러분들이 찾아보시면 쉽게 아실 수 있을 텐데, 호텔 테르미누스나 크리스탈의 방

뭐냐하면 그거를 2차 대전에 있었던 유대인들에 대한 절묘한 것이거든요. 그러니까 이거는 말하자면, 왜 이 얘기를 하는 거냐면, 이거는 이런 일이 일어났을 때 ‘이건 그냥 사고다’ 이런 얘기를 하면서 이걸 자꾸 ‘무언가와 연결하지 말고 이 참사 자체에 집중하면서 애도합시다’, ‘우리는 이거를 정치적으로 확대하지 맙시다’라고 하는 말들이 있는데 이런 것들이야말로 말하자면 오히려 떨어져 있는 거와 병치해 했을 때 이 사건의 의미가 뭔지를 알게 해줘야 된다… 그리고 ‘우리는 그런 노력을 게을리 하지 말아야 한다’ 혹은 그게 영화의 정체성이라고 하는 고다르의 입장을 떠올려보면, ‘참사 자체에 집중해서 우리는 이거를 정치적으로 불순화하지 말아야 한다’라는 거야말로 극도로 정치적인 바람이죠.

그래서 저는 강의 준비할 때는 당연히 모르던 일이었는데, 그런 일이 일어날 거라고 예상한 사람은 없으니까, 그 소식을 듣고 이렇게 고다르 강의 준비를 하면서 딱 떠오르는 거는 그 이미지였어요.

그래서 이제 그런 것들. 그러니까 뭔가 어떤 사태나 이미지 혹은 사운드 혹은 텍스트, 이런 게 주어질 때 거기에 머무르면서 이것의 의미를, 이것의 정확성을, 이것의 디테일을 찾아야 하는 것에 반발해서 오히려 그거와 뭔가 적절히 거리를 두고 있지만 병치시켰을 때 일거에 이 사건의 의미를 바꿔놓거나 혹은 우리가 미처 간파하지 못했던 걸 떠올리게 할 수 있는 어떤 방법이라고 하는 것들을 이렇게 보여주는, 좀 문제적이지만 확실히 인상적인 예였다고 생각합니다. 그래서 그 영화 혹시 다음 주에 보신다면 한번 사건이나 이런 거 찾아보시고 한번 보셔도 좋을 것 같고요. 저는 오늘 이제 “고다르의 서재“라는 주제로 《영화사》의 문학적 참조나 그런 인용되는 방식에 대해서 얘기한다고 했기 때문에, 이 영화가 이제 그런 창조물이나 이미지 텍스트 다운 것들을 어떤 방식으로 구성적 전략 아래 배치하고 있느냐, 라는 말은 필요에 따라서 언급하거나 지금 아주 전면적으로 얘기하지는 않았어요.

그래서 그런 부분들에 대해서는 또 이 고다르 특별전 동안 이어지는 김성욱 디렉터님의 프로젝션에 대한 강연 내용으로 알고 있는데, 그거랑 이제 세상을 떠나기 전에 고다르의 모습이 담긴 마지막 영화가 이번에 상영이 되죠. 부산에서 했었는데 《씨 유 프라이데이, 로빈슨À vendredi, Robinson》(미트라 파라하니, 2022)이라는, 에브라힘 골레스탄Ebrahim Golestan이라는 감독하고 얘기한 거라고 하는데 저는 아직 보지 못했어요. 부산에 가지 않았기 때문에.

가지 않은 이유는, 마침 강연 준비할 때 고다르와 올리베이라의 93년 대담을 읽고 있었는데 대담 내용이 그런 거였어요. 왜냐하면, 영화제라는 거의 모용성에 관한 내용이 아니라 그래서 이제 담론도 없고 영화를 봤을 때 “잘 봤어”, “네 영화 좋았어” 이런 얘기만 하는 비평의 실종만 이루어지는 상태에서 ‘이런 게 무슨 의미냐’라고 하는 게 이게 나옵니다. 그래서 이제 거기에서 고다르가 얘기 하는 건 ‘자기한테 필요한 게 이런 거다’…

“네 영화 잘 봤어”, “좋았어” 이게 아니라 “네 영화의 이 부분이 잘못되었어”, “거기는 그렇지 않다”. 그런데 오늘날은 이제 심지어 작가들조차도 이런 날이 느끼기 싫어한다…

그래서 이제 이런 분쟁, 개제의 실종 그리고 이런 계제 실종과 함께하는 영화제의 축제와 이런 것들에 대한 언급이 이제 좀 앞에 있는데14, 그런 거 읽고 있으니 별로 갈 마음도 안 들고 한편으로는 돈도 없어서 안 갔는데요. 마침 이제 이번에 꼭 보고 싶었던 영화가 사실 《씨 유 프라이데이, 로빈슨》이었거든요. 아직 보지 못했지만 기회가 되시면 여러분들도 보시면 좋지 않을까… 보지도 않고 무책임하게 한번 홍보를 하면서 오늘 강연을 마치고자 합니다.

긴 영화 보시고 끝까지 남아서 이렇게 얘기 들어주셔서 감사합니다.

1.

일요일 하루 동안 1부 ~ 4부가 각각 1부/2부, 3부/4부로 묶여서 상영되었다.

[본문으로 ↩]

2. 유운성의 『유령과 파수꾼들』에서 “〈영화의 역사(들)〉과 고다르의 서재”라는 동일한 제목으로 읽을 수 있고, 인터넷상에서 찾아볼 수 있는 것은 한국예술종합학교신문 홈페이지와 유운성의 블로그인데, 한국예술종합학교신문에서 당시 연재로 게재된 다섯 개의 글들 중 두 개는 현재 찾을 수 없다.

<영화의 역사(들)>과 고다르의 서재(1) – 아서 쾨슬러의 『한낮의 어둠』

<영화의 역사(들)>과 고다르의 서재 (3) 헤르만 브로흐의 『베르길리우스의 죽음』

<영화의 역사(들)>과 고다르의 서재 (4): 홀리스 프램튼의 「필름의 메타역사를 위하여」

유운성의 블로그에서 다섯 개의 연재분을 차례대로 읽을 수 있다.

<영화의 역사(들)>

[본문으로 ↩]

3. 《영화의 역사(들)》은 다음과 같이 1부당 2개의 파트(A, B)로 총 4부로 이루어져 있다.

1부

1A - 《모든 역사들》(Toutes les histoires)(1988, 51min)

1B - 《하나의 역사》(Une histoire seule)(1989, 42min)

2부

2A - 《오직 영화만이》(Seul le cinéma)(1989, 26min)

2B - 《치명적인 아름다움》(Fatale beauté)(1994, 28min)

3부

3A - 《절대의 화폐》(La monnaie de l’absolu)(1998, 27min)

3B - 《하나의 새로운 물결》(Une vague nouvelle)(1998, 27min)

4부

4A - 《우주의 통제》(Le contrôle de l’univers)(1998, 27min)

4B - 《우리 사이의 기호》(Les signes parmi nous)(1998, 38min)

[본문으로 ↩]

4. 당시 제2회 광주국제영화제에서 ‘마스터 디렉터’ 섹션으로 장뤽 고다르의 영화들을 상영했다. 2002년 광주국제영화제는 10월 25일 개막하여 31일 폐막하였고, 이때 상영되었던 《영화의 역사(들)》은 당시 아트선재센터에 있던 서울아트시네마에서도 11월 9일과 10일 양일간 상영되었다.

출처: 씨네21, http://m.cine21.com/news/view/?mag_id=14573

[본문으로 ↩]

5. 유운성이 말한 영어 번역본으로 한국어로 번역한 글은 아래 블로그 링크의 글로 추정된다.

“몽타주, 나의 아름다운 근심거리”, http://o2o0o2o.egloos.com/v/1535950

또한, 영어 번역본은 아래의 링크의 39쪽(파일의 47쪽)에서 찾아볼 수 있다.

https://monoskop.org/images/7/7c/Godard_Jean-Luc_Godard_On_Godard.pdf

[본문으로 ↩]

6. Hans Lucas라는 필명으로 카이에 뒤 시네마 15호(1952년 9월호)에 기고한 글 “Défense et Illustration du découpage classique”의 영어 번역은 아래 링크의 26쪽(파일의 34쪽)에서 찾아볼 수 있다.

https://monoskop.org/images/7/7c/Godard_Jean-Luc_Godard_On_Godard.pdf

[본문으로 ↩]

7. 국내에서 열리는 대부분의 영화제 및 시네마테크에서 사용하는 자막 영사 프로그램이다. 필름으로 영사하던 시기에 필름에 손상을 입히지 않으면서 자동으로 자막을 표시하기 위해 제작되었고, 국내에서 권리(수입 및 배급) 취득이 이뤄지지 않은 외국어 영화들을 일회성/한시(rent) 상영할 때 이용되고 있다. 영사는 세로와 가로 모두 가능하지만, 기울기가 가파른 상영관이 아니거나 상영 영화에 영어 자막이 가로로 먼저 삽입되어 있는 경우에는 세로 영사가 불가피하다. 제1회 전주국제영화제 당시 자막기술팀의 문원립 기술감독이 제작한 것으로 알려져 있다.

[본문으로 ↩]

8. 2003년에 동문선(東文選)에서 『시네마토그래프에 대한 단상』(오일환, 김경온 옮김)의 제목으로 출간했으나, 2021년에 문학과지성사에서 『시네마토그라프에 대한 노트』(이윤영 옮김) 의 제목으로 출간하였다.

[본문으로 ↩]

9. 고다르와 뒤라스에 대해서 이 둘이 1979년, 1980년, 1987년 세 차례에 걸쳐 진행한 대화를 참고할 수 있는데, 이 대화는 프랑스 파리의 출판사 Post-éditions에서 정리하여 2014년에 『(Duras/Godard) Dialogues』의 제목으로 출간한 바 있고, 미국 뉴욕의 출판사 Film Desk Books에서 동명의 제목으로 영어 번역본을 출간하기도 하였다. 그리고 한국에서는 문학과지성사(신은실 옮김)에서 한국어로 번역하여 2022년 12월 10일에 『뒤라스×고다르 대화』라는 제목으로 출간하였다.

[본문으로 ↩]

10. 카이에 뒤 시네마Cahiers du Cinéma에서 1998년에 출간한『Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 2 : 1984-1998』의 260쪽-270쪽에 “Godard et Oliveira sortent ensemble”이라는 제목으로 해당 대담이 실려져 있다. Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard』는 볼륨(tome) 1과 2로 나뉘어 출간되었는데, 볼륨 1은 영어로도 번역된 적 있다.

[본문으로 ↩]

11. 2020년 아트선재센터에서 〈반反영화입문: 연명하지 않는 영화의 삶〉라는 제목으로 한 강연의 소개문은 다음의 링크에서 확인할 수 있다. http://artsonje.org/summer-study-a/

[본문으로 ↩]

12. 프랑스어의 명사에는 문법적으로 성(性; Gender)이 존재한다. 그래서 명사가 남성형, 여성형이냐에 따라서 그 명사를 수식하거나 이와 관련이 있는 한정사(관사 등), 형용사, 대명사 등의 형태가 달라진다. 이 경우에는 ‘작품’을 뜻하는 œuvre가 여성 명사, ‘시네마’를 뜻하는 cinéma가 남성 명사이므로, 두 명사에 붙는 정관사는 각각 la과 le가 된다.

[본문으로 ↩]

13. ‘무’를 뜻하는 néant은 남성형 명사이다.

[본문으로 ↩]

14. 10번 각주에서 기술했던 Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 2 : 1984-1998』의 “Godard et Oliveira sortent ensemble” 대담 글에서, 관련 전후 맥락까지 포함하여 해당되는 내용은 다음과 같다. 괄호로 적어놓은 한국어 번역은 전문 번역가의 공식 번역이 아니며, 작성자 본인이 프랑스어 원문을 번역기 프로그램으로 영어로 변환한 것을 불완전하게 옮긴 것이다.

내용 보기(클릭하여 펼침/접힘)

Godard.(고다르)(...) Si on fait un tant soit peu attention à la langue, vous, quand on vous dit qu'un de vos films sort, est-ce que vous avez l'impression que vous sortez vraiment quelque chose ou que vous l'avez déjà sorti?

(언어에 대해 잠시 생각해보자면, 당신의 영화들 중 하나가 개봉했을 때 정말로 뭔가를 개봉(release)하고 있다거나 이미 개봉했다고 인상을 받는 경우가 있었나요?)

Oliveira.(올리베이라)

Je dirais "sortir" comme on dit "sortir avec une femme", ce qui en portugais signifie accoucher.

(“여자와 교제한다(사귄다)”라고 할 때 “교제한다”라는 말이 생각납니다. 포르투갈어에서 이 말은 “출산하다”라는 뜻이 있어요.)

Godard.

Maintenant pour les bons films, la sortie c'est devenu "par ici la sortie", c'est une manière de les congédier.

(오늘날의 좋은 영화들에게 있어서 개봉하는 건 “선보이는 방식”이 되었고, 그런 영화들을 내쫓는 하나의 방식이 되었어요.)

Oliveira.

Nos films deviennent aussi des films de festivals. Les festivals servent à montrer la diversité des film à une diversité de publics. C'est une mise en contraste de différents réalisateurs, pays, habitudes. C'est tout, mais ça n'est pas si mal.

(우리 영화들은 영화제 영화이기도 하죠. 영화제들은 영화들의 다양성과 관객들의 다양성을 보여주기위해 운영돼요. 이건 서로 다른 감독들과 나라들과 관습들 사이에 놓여있어요. 이게 전부이지만, 나쁘지는 않죠.)

Godard.

Je crois que vous décrivez là une époque révolue, dont j'ai moi connu la fin. Je croyais que c'était un début et c'était la fin. C'était une époque où les festivals effectivement aidaient les gens à se rencontrer, à discuter sur le cinéma, sur ce qu'on voulait qu'il soit. Tout ça a changé, le cinéma aussi a changé. Maintenant, les cinéastes se plaignent de leur solitude, mais s'ils ne se parlent plus, s'ils ne discutent plus, c'est de leur faute. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de festivals de cinéma. Chacun, individuellement, en profite comme il peut, le puissant comme le plus faible. Mais il me semble, en général, que le festival de cinéma est fait pour perpétuer l'idée du cinéma telle qu'elle est importante pour les médias ou la télévision, cette idée du mythe du cinéma dont Manoel a vécu tout le siècle et moi seulement les deux-tiers. Vous, peut-être, vous sentez une différence entre les années vingt où il n'y avait pas de festivals et aujourd'hui?

(저는 당신이 이미 지나가버린 시대를 이야기 한다고 믿고, 저 자신도 그 끝을 알고 있습니다. 시작이자 끝이 있다고 생각하는데, 그 시대의 영화제는 실제로 사람들이 여러 사람을 만나고 영화에 대해 토론하는 등의 원하는 것들에 도움이 되던 때였습니다. 하지만 모든 게 바뀌었고 영화 역시 바뀌었어요. 오늘날 영화 감독들은 자신들의 고독에 대해 한탄하는데, 더이상 다른 사람들과의 대담을 가지지 않게 된다면 토론하는 일도 없을 것입니다. 이건 잘못되었죠. 점점 많은 영화제들이 존재하고, 모든 사람들 개별적으로는 경우에 따라(힘이 있는 사람이든 아닌 사람이든) 그런 도움을 받을 수 있어요. 하지만, 제 생각에는, 영화제는 TV 등과 같은 매체에서의 영화에 대한 관념, 당신이나 저와 같은 이들의 한 세기(저는 ⅔ 정도) 동안 영화의 신화(myth)에 대한 관념을 영속화 하기 위해 만들어 진 것 같습니다. 어쩌면 당신은 그럴 수 있을 것 같은데, 영화제가 없던 20세기 시절과 오늘날 사이에 차이를 느끼시나요?)

Oliveira.

Le phénomène nouveau, c'est celui des cinémathèques, pas en tant qu'institutions, ça existe depuis bien longtemps, mais parce qu'il y a de plus en plus de spectateurs, c'est le cas à Lisbonne, pour voir à la Cinémathèque des films qui n'ont pas trouvé de salles. C'est intéressant parce qu'il faut vraiment aimer le cinéma pour aller le voir dans un ciné-club ou une cinémathèque...

(새로운 현상이 있다면, 기관이 아닌 시네마테크가 오랜 시간 지속되어 오는 동안, 점점 더 많은 관객들이 모이는데(리스본 같은 경우엔 그렇습니다), 가능성을 찾지 않는 영화들을 보기 위해 찾는다는 것입니다. 시네클럽이나 시네마테크를 다닐 정도가 되면 정말 영화를 좋아해야 하기 때문에 흥미로워요.)

Godard.

Cette histoire de rencontre et de dialogue... Voilà ce que je voudrais vous dire : en tant que critique, ce que j'attends, ce n'est pas qu'on me dise du bien, ce n'est pas que des gens me disent ou écrivent : "Votre film, c'est terrible, c'est fantastique, c'est génial, c'est extraordinaire !" Alors, je leur demande : "Eh bien, qu'est-ce qui est si extraordinaire ?" Et ils me répondent : "Ah! Oh!", ils n'ont même plus de mots, ils ne répètent même pas "C'est extraordinaire!" Tandis que si on me fait remarquer que c'est vraiment très moche, qu'il y a des erreurs, alors je me dis qu'il y a peut-être une chance de dialoguer : est-ce que tu peux me dire quelles sont ces erreurs ? C'est là qu'on teste qu'aujourd'hui les critiques ne veulent plus parler et que les cinéastes n'aiment pas qu'on les critique. Alors que moi qui ai été formé en tant que critique, le seul besoin que j'ai, vraiment, c'est qu'on me dise : là c'est pas bon.(...)

(만나고 대화를 한다는 이야기. 이건 제가 당신과 생각해보고 싶은 지점입니다. 비평가로서 제가 기대하는 것은 잘 말하지 않는 것인데, 이건 단지 사람들이 저에게 말이나 글로 이렇게 “당신 영화는 끔찍해요!’, ‘환상적이고, 훌륭하고, 경이로워요!’와 같이 말하는 것은 아닙니다. 이런 반응에 제가 “그럼, 어떤 점이 놀라운가요?” 하고 물어보면, 그들은 “아! 오!”와 같은 대답과 함께 더이상의 말은 하지 않고 그저 “경이로워요!”만 반복해요. 그런 반면, 어떤 사람이 저에게 “당신 영화는 너무 역겹고, 여러 잘못된 부분들이 있어요”라고 콕 찝어 말할 때, 저는 그 순간 대화의 가능성이 있다는 생각에 “어떤 잘못된 부분들인지 말해줄 수 있나요?”라고 물어보죠. 이 지점은 오늘날 비평가들이 더이상 말하고 싶어하지 않으며 영화 감독들 또한 비판받고 싶어하지 않는 것입니다. 반면에, 비평가로서의 저에게 있어서 정말로 유일하게 필요한 부분은 “그건 좋지 않아요”라는 말을 듣는 것이에요.)

본 게시글과 관련된 문의, 요청은 아래 이메일로 부탁드립니다.

formovarch@gmail.com